Auf dem Ackerfeld des Bauern Ahmann an der Hannoverstraße in Hordel wurde bereits 1847 nach Kohle gesucht. Dazu hatte man den Rittergutsbesitzer von Hymmen aus Düsseldorf und dem Kaufmann Müller aus Elberfeld die Schürfrechte in Hordel erteilt. Die Mutungen sollten sich auch auf Röhlinghausen und Eickel erstrecken.

Der erste Bohrturm ‚Sechs Brüder‘ erreichte bereits in 92 Meter Tiefe das Steinkohlegebirge. Bei der zweiten Bohrung von ‚Sechs Schwestern‘ gerieten die Privatleute in finanzielle Schwierigkeiten und verkauften ihre Anteile an die Bergwerksgesellschaft Horstmann in Hannover. Damit vollzog sich die Namensgebung zur Zeche Hannover.

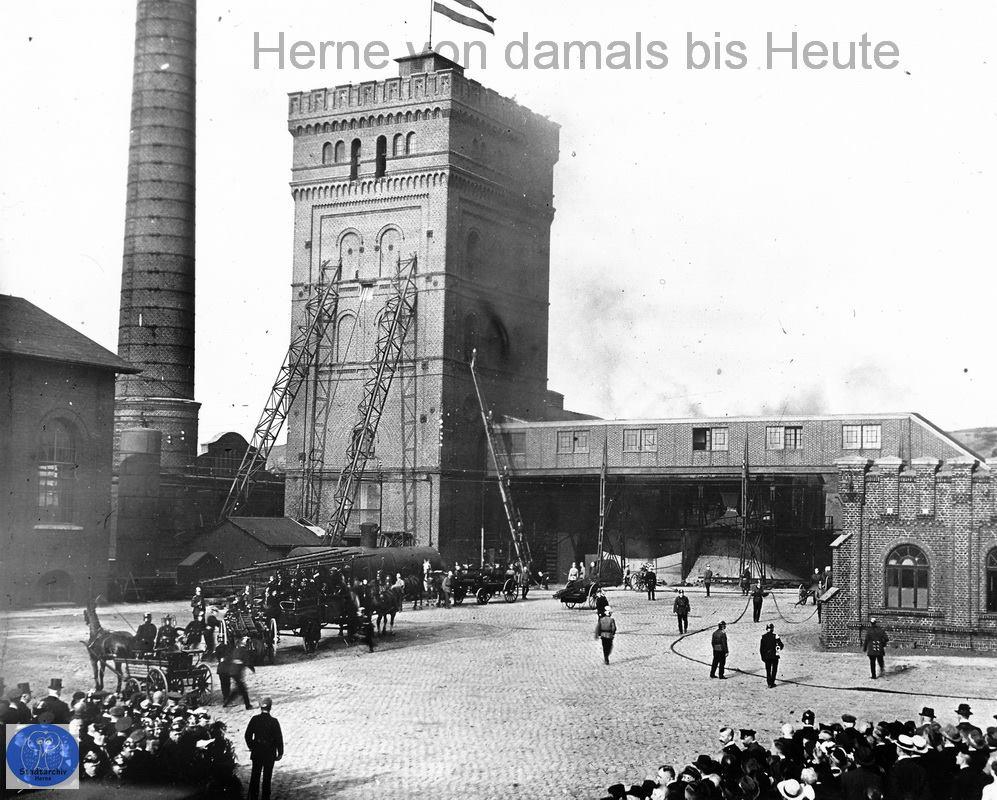

Zwei Schächte wurden abgeteuft, die allerdings erst 1870 in Förderung gingen. Da reihten sich gleich zwei Malakowtürme in 32 Meter Höhe aneinander. An der Hordeler Straße in Eickel entstand ab 1864 eine große Koloniesiedlung mit dem späteren Wohlfahrtskonsum an der Ecke Dahlhauser Straße.

1872 kaufte Alfred Krupp/Essen die Zeche und brachte ‚Hannover‘ in die Spitze des Deutschen Steinkohlenbergbaus. Friedrich Koepe aus Eickel, der von 1872 bis 1889 als Werksdirektor residierte, galt als Erfinder der Fördermaschine ‚Seil ohne Ende‘. Gegenüber der traditionellen Trommelfördermaschine installierte Koepe über Schacht 2 die erste Turmfördermaschine der Welt. Und das alles mit weniger Energieaufwand bei niedrigem Seilverschleiß und damit größerer Sicherheit vor Seilbruch.

Unter Tage wurde 1892 die maschinelle Streckenförderung mit Hilfe von Seilbahnen in Betrieb genommen; als erste Zeche im mittleren Ruhrgebiet schaffte ‚Hannover‘ damals die Grubenpferde ab. Mit über 2000 Beschäftigten wurden 1903 über 860.000 Tonnen ‚Schwarze Diamanten‘ gefördert, die Kokerei brachte den Jahresausstoß auf 156.000 Tonnen.

Mitten im Aufschwung eine revolutionierende Entdeckung: Der Eickeler Chemiker Harzer, wohnhaft an der Magdeburger Straße 95, schaffte zwischen 1908 und 1911 die Herstellung von Kunstseide und Kunstgummi aus den Resten der Koksgewinnung. Diese Neuerung hatte Dr. Harzer im Zechenlabor Hannover ausgetüftelt. Leider gab es damals kaum Nachfrage nach Kunstprodukten, zumal Naturseide und Kautschuk auf dem Weltmarkt reichlich vorhanden waren. Das war auch der Grund dafür, dass der Eickeler Chemiker seine Erfindung nicht patentieren ließ. Heute weiß man es, Dr. Harzer, verstorben 1919, zählt weltweit als Entdecker des Nylon.

Weitere Stichpunkte der Zechengeschichte.

Auf Hannover begann man 1940 mit dem Bau der ersten Vierseilförderung der Welt. Hier wurde 1942 auch der erste Kohlehobel im Ruhrgebiet eingesetzt .

Der Kruppsche Konsum verkaufte Fleischwurst auf Lebensmittelkarten.

An der Magdeburger Straße ging 1952 ein Gesundheitshaus in Betrieb – fast so groß wie das althergebrachte Wanner Solbad. Um diese Zeit waren am Bahnhof Eickel 210 Jungbergleute in einem geschlossenen Häuserkomplex untergebracht.

Mit der sich bereits 1955 anbahnenden Kohlenflaute deutete alles daraufhin, dass der moderne Pütt ‚Hannover‘ überleben sollte. Selbst die Röhlinghauser Zeche Königsgrube und Hannibal in Eickel wurden nach Hordel zentralisiert.

Die Zentralanlage Hannover wurde in den Verbund der Ruhrkohle AG (RAG) übernommen. Doch auch die junge RAG schaffte es nicht, den bis dahin ‚Vorzeige-Pütt‘ über Wasser zu halten. Da half es auch nichts, dass noch 1965 über 1,8 Millionen Tonnen Kohle gefördert wurden. Acht Jahre später (1973) war alles vorbei. Mit der Schließung von ‚Hannover‘ verloren etwa 1500 Kumpel ihre Arbeitsplatz.

Der Text, den vermutlich Alfred Kalinowski verfasste, wurde von Gerd Biedermann entdeckt und für das digitale Geschichtsbuch aufbereitet.