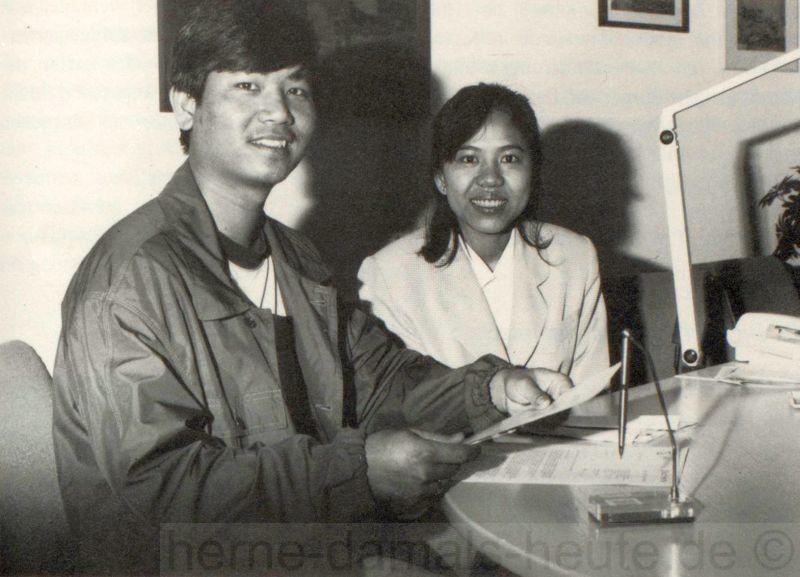

Der Wunsch ausländischer Migrantinnen und Migranten nach einer Einbürgerung wurde in den 1990er Jahren zusehends deutlicher. Rund 1.300 Einbürgerungen gab es 1996 in Herne, dreimal so viele wie 1994. 90 % aller Anträge wurden von türkischen Staatsangehörigen gestellt. Mehr als die Hälfte davon waren Frauen. Damit verzeichnete die vom Herner Äuslanderbeirat unter der Schirmherrschaft des Herner Oberbürgermeisters Wolfgang Becker und mit Unterstützung von Parteien, Verbänden und diversen Vereinen gestartete ‚Einbürgerungskampagne‘ einen deutlichen Erfolg.

Als Vorbedingungen für den Antrag auf deutsche Staatsangehörigkeit galten in den 1990er Jahren der legale Aufenthalt, keine Vorstrafen, ein fester Wohnsitz und ein gesicherter Lebensunterhalt. Nach den damaligen §§ 85 und 86 des Ausländergesetzes konnten ausländische Jugendliche im Alter zwischen 16 und 23 Jahren, die mindestens acht Jahre in Deutschland lebten, und Erwachsene mit nachweisbarem 15jährigen Aufenthalt in Deutschland, problemlos eingebürgert werden.

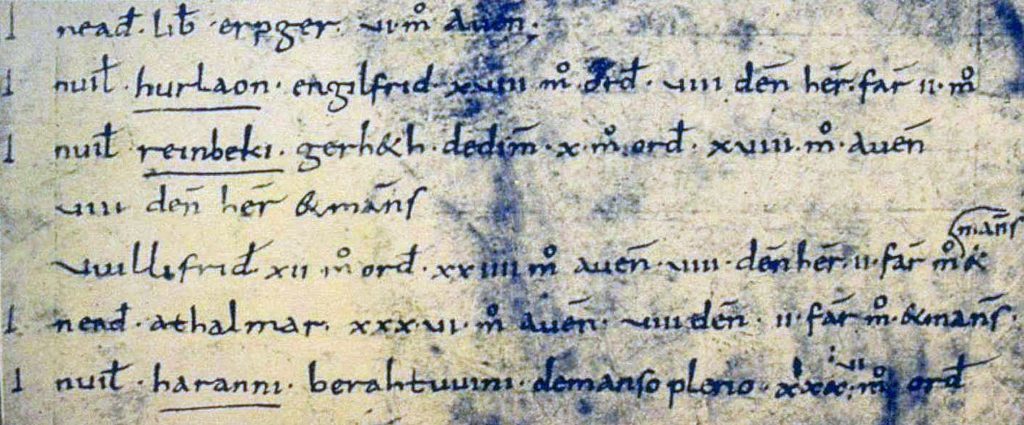

Bis 1990 galt ausschließlich die „Ermessenseinbürgerung“ nach § 8 des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes (RuStaG). Es ist bemerkenswert, dass die wesentlich umfangreicheren Einbürgerungsrichtlinien dieses Gesetzes weitgehend aus dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1870 übernommen wurden. Die Aufnahme von Ausländern in einen der Bundesstaaten des Deutschen Reichs nannte man damals ‚Naturalisation“‚ Dieser Vorgang war mit hohem bürokratischen Aufwand verbunden und erstreckte sich zugleich auf die Ehefrau und die minderjährigen Kinder mit Ausnahme verheirateter oder verheiratet gewesener Töchter. Von 1897 bis 1900 wurden in Herne sechs ausländische Migranten mit ihren Familien eingebürgert.

Die deutsche Staatsangehörigkeit bietet eine Reihe von Vorzügen, z. B. das Wahlrecht, das Recht auf freie Berufswahl und Freizügigkeit, den Schutz vor Ausweisung und die Möglichkeit selbstständiger Erwerbstätigkeit. Mit der Aufgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit können jedoch auch wirtschaftliche Nachteile und familiäre Konflikte verbunden sein, sodass viele junge Ausländerinnen und Ausländer die doppelte Staatsangehörigkeit vorziehen. Abgesehen von ausländischen Kindern, die in Deutschland geboren werden, wird diese Alternative von der Bundesregierung jedoch abgelehnt.

Susanne Peters-Schildgen

Aus: Stadt Herne (Hrsg.), Auf dem Weg ins Paradies? Wanderungsbewegungen im Ruhrgebiet am Beispiel Herne, Begleitheft zur Ausstellung anlässlich des Jubiläums ‚100 Jahre Stadt Herne‘ in den Flottmann-Hallen, 1997, Seiten 38 und 39 – Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung der Autorin und der Stadt Herne.