Christianisierung und heimatkundliche Angaben

Wie aus Funden (Grünsteinbeil) hervorgeht, die im Emschertalmuseum (Schloss Strünkede) in Herne aufbewahrt werden, ist unser Gemeindegebiet schon in der Steinzeit besiedelt gewesen. Die Anfänge der Christianisierung im Gebiet zwischen Ruhr und Lippe gehen ins 70. Jahrhundert zurück: 693 missionierte der Angelsachse Suttbert bei den Brukterern. Vor den eindringenden Sachsen zog er sich nach Kaiserswerth zurück. Neben Suttbert sind auch die beiden angelsächsischen Mönche ‚der schwarze und der weiße Ewald‘ zu erwähnen. Der Legende nach sollen sie in der Nähe des heutigen Applerbeck, nach neuerer Forschung in der Nähe der Lippemündung, von den Sachsen erschlagen worden sein. Endgültig für das Christentum gewonnen wurde unsere Heimat jedoch erst nach Besiegung der Sachsen durch Karl den Großen in erbitterten Kämpfen (772 – 804). Letzterer unterstellte dies Gebiet dem Erzstift Köln. Mittelpunkt für die Missionstätigkeit im Münsterland, im Ruhr- und Emschergebiet wurde das Benediktinerkloster Werden an der Ruhr (799 von Lindger gegründet, dem späteren ersten Bischof von Münster i. W.). Höfe und Güter in unserer Gegend waren dem Kloster Werden abgabepflichtig. Verzeichnisse der zum Kloster Werden gehörenden Höfe, ‚Urbare‘ genannt, sind heute noch im Staatsarchiv Düsseldorf erhalten.

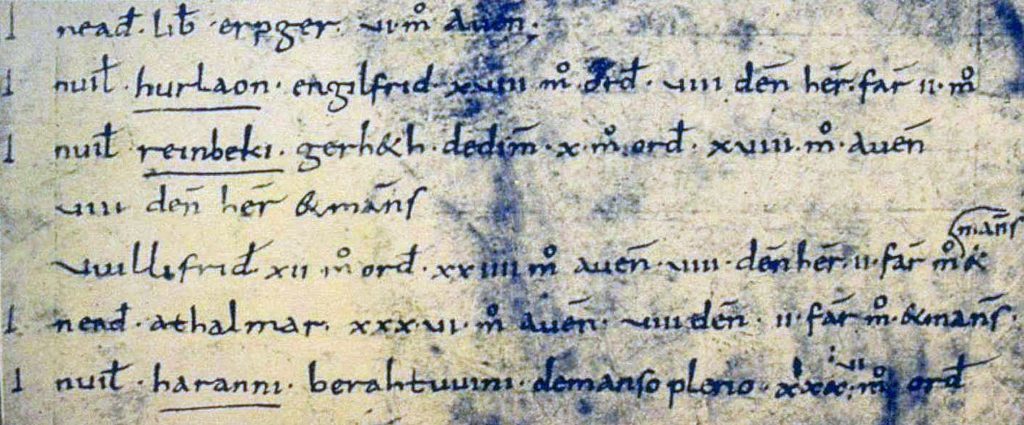

Schon im ältesten Abgabenregister von 890 wird Herne genannt als haranni (Anhöhensiedlung). Hier wird als Abgabepflichtiger aufgeführt ein ‚Berahtwini‘, ferner ein ‚Gerolf‘ in ‚villa Dungilahon‘ ( = Düngeln, Altenhöfen, erhalten in Düngelstraße und Altenhöfenerstraße, ein ‚Wulfrie‘ und ein ‚Waldgrim‘ in ‚villa Langunadu‘ ( = Langforth in Horsthausen).

Zur gleichen Zeit wird die Ansiedlung ‚Scethe‘ genannt, deren Namen sich in Schadeburg (früher Schedeburg) erhalten hat. Der Name hängt wahrscheinlich mit lat. scateri = sprudeln zusammen. Der adlige Sitz ‚Schadeburg‘ war an einem tiefer gelegenen Platz, auf Eichenpfählen – wie beim Kanalbau festgestellt wurde – in einem sumpfigen Quellgebiet errichtet und mit einem breiten Wassergraben (Gräfte) umzogen, der erst 1926 endgültig zugeschüttet wurde. Auch in der Ortsbezeichnung der zur Schadeburg gehörenden Ansiedlung Börnig klingt ebenfalls der Wasserreichtum an (Börnig = ‚born – vicus‘ = Quellensiedlung). In einer Landkarte von 1791 (von Müller-Weddigen) steht noch die Schreibweise ‚Schedeburg‘ und ‚Börnik‘. Die näheren Angaben werden deshalb gemacht, weil sich seit 1927 die evangelischen Gemeindeglieder des damaligen 2. Pfarrbezirkes von Sodingen nach und nach in den Wirtschaftsgebäuden des früheren adligen Gutes ‚Schadeburg‘ ein Gemeindezentrum mit Kindergarten, Schwesternstation, Jugend- und Vereinsräumen eingerichtet haben, das heute noch für die gesamte Gemeindearbeit einen unentbehrlichen Mittelpunkt darstellt. C. Schröder führt in ‚Beiträge zur Geschichte der Stadt Castrop‘, C. L. Krüger, Dortmund, 1913, Seite 104 über die Schadeburg folgendes an: ‚Die ältesten Besitzer waren die von Düngelen, welche sich auch nach dem Gute Schadeburg geschrieben haben (1320). Hernach hat das Gut denen von Alstedde gehört. Anna von Alstedde brachte es an Johann von Raesfeld, dessen Tochter Anna Sybilla von Pieck an Heinrich Bertram von Palland (Adelsgeschlecht von Jülich).

Der letzte dieses Stammes, Heinrich Johann Heidenreich von Palland, ist 1756 ohne Kinder verstorben. Im Jahre 1822 besaß der Landgerichtsrat Wiethaus zu Hamm das Gut. Die letzte Besitzerin Freifrau Landgerichtsrat von der Recke (geb. von Crane) zu Duisburg hat die noch übrig gebliebenen Grundstücke an den Bochumer Verein verkauft, der auf denselben das Steinkohlenbergwerk Teutoburgia angelegt hat.

Auch die Bauerschaft Holthausen, zum Teil zur Gemeinde Börnig gehörend, wird bereits im Jahre 920 in einem Urbar als ‚Holthusen‘ bei Castrop erwähnt. Als Eigentümer von 4 abgabepflichtigen Höfen werden genannt: Mathalgar, Wilmund, Ledrad und Athallind. Aus dem Gemeindegebiet werden ferner urkundlich erwähnt: 1045 Witwe Adela in Vellwig (erhalten in der Vellwigstraße) und Behmer in Voßnacken. Seit Beginn der Reformation gehörte Behmer zu einem der wenigen evangelischen Bauerngeschlechter in hiesiger Gegend. 1266 gehörten der Hof Behmer dem Kloster Sterkrade, und die 5 Höfe in Vellwig seit 1045 für kurze Zeit zur Abtei Deutz. 1266 verzichteten die Brüder von der Horst auf die Güter und den Zehnten in Voßnacken, wobei als Zeugen vor dem Castroper Richter auftraten Sibido und Bertold von Börsinghausen, (erhalten in Börsinghauserstraße), sowie ‚Harbern, Heinrich und Walter von Börnig‘.

1142 erscheint in einer Essener und in einer Kölner Urkunde zum ersten Male das Geschlecht von Strünkede (Schloss Strünkede in Herne). 1217 tritt mit ‚Rötger vom Gisenberge‘ ein weiteres Adelsgeschlecht auf. Ferner werden urkundlich aufgeführt 1313 ein Adam von Sodingen, 1320 ein Bernhard von Düngelen zur Schadeburg und 1375 ein Rykart von Alstede.

Die hier Ansässigen gehörten zur Lambertuskirche in Castrop, die in ihren Anfängen in die Zeit Karls des Großen zurückgeht. Letzterer hatte in Castrop einen Reichshof angelegt, zu dem auch Vorratshäuser für durchziehende Truppen gehörten. Castrop wird urkundlich zum ersten mal am 23.11.1834 als villa castorpe aufgeführt. Der Ortsname erklärt sich daher vielleicht aus Kast = Vorratshaus und torp = Dorf.

Einführung der Reformation

Die Lehre Luthers fand in unserem Gemeindegebiet, das kirchlich zu Castrop gehörte, ihren Eingang hauptsächlich durch die beiden Adelshäuser Bladenhorst (3 km von der Schadeburg entfernt) und Goldschmieding in Castrop. Schloß Bladenhorst (früher Blarenhorst) ist im 140. oder 130. Jahrhundert erbaut worden. Um 1500 heiratete Beatrix von Düngelen als Erbin von Bladenhorst Philipp von Viermundt. Er entstammte einem Rittergeschlecht von Viermunden bei Prankenberg an der Eder. Die Herren von Viermundt waren durch ihre Abstammung von Anfang an Parteigänger des Landgrafen Philipp von Hessen, der ein Freund Luthers war. Johann, der Sohn Philipp von Viermundts kämpfte auf der Seite der protestantischen Fürsten gegen Karl V. und fiel kurz vor der Entscheidungsschlacht als Obrist in der Nähe von Erfurt, Philipp von Viermundt führte in der Schloßkirchengemeinde die Reformation ein. Von hier aus griff sie gleich zu Anfang nach Castrop über, wohin Bladenhorst ursprünglich eingepfarrt war. Die Gottesdienste in der Schlosskapelle wurden nach reformierter Art gehalten.

Castrop und Bladenhorst gehörten mit zu den ältesten reformierten Gemeinden der Grafschaft Mark. Das Epitaphium Philipps, des 30. Viermundt, wurde 1966 in der Lutherkirche in Castrop aufgestellt. Vorher befand es sich an einem vergitterten Platz im alten Torhaus des Schlosses Bladenhorst. Das Steinbild stellt Philipp von Viermundt barhäuptig dar, in reichverziertem Panzer, mit Halskrause, Kette und Schärpe, auf einem Kissen knieend und betend. Links des Wappens trägt es die Inschrift ‚Anno 1584‘.

Gegen Ende des 16. Jahrhunderts hielt die Reformation fast in allen Gemeinden der Grafschaft Mark ihren Einzug. Ein damaliger Chronist namens Teschenmacher nennt Heinrich Herdinghaus oder Heringhaus (andere setzen den Vornamen Johannes) als ersten lutherischen Prediger in Castrop im Jahre 1594. Als er 1597 nach Wetter ging, setzte sein Nachfolger N. sein Werk bis 1622 fort.

Die Herren von Strünkede waren der Reformation sehr zugetan. In der Pfarrkirche zu Castrop fanden die evangelischen Gottesdienste statt. Im 30-jährigen Kriege drangen im Jahre 1622 die ‚pfälzischen und spanischen Gewaltigen‘ unter Führung des kaiserlichen Generals van Velen, aus Holland stammend, von Recklinghausen her in Castrop ein und zwangen die Evangelischen, wieder katholisch zu werden. Der Ort wurde geplündert, die Kirche erstürmt und der evangelische Pfarrer vertrieben. 1643 fanden in Castrop unter der kurbrandenburgischen Regierung zu Cleve Gerichtsverhandlungen statt zum Zwecke der Wiedererlangung der Kirche. Sie blieben ohne Erfolg. Der 1. evang. Gottesdienst fand erst wieder am 29.09.1673 auf Haus Goldschmieding durch den Magister von Lütgendortmund statt.

Der Besitzer, Jürgen Christopher von Schell, förderte die Evangelischen, dazu gehörte auch Behmer im Voßnacken. Am 24.05.1674 kamen auf Haus Rechen bei Bochum, damals zu Goldschmieding gehörig, der Erbmarschall von Palland auf Haus Schadeburg bei Börnig, Herr von Schell und Eingesessene der Gemeinde und Freiheit Castrop zusammen, und es wurde für hochnötig befunden, zur Anstellung eines eigenen Predigers und zur Erbauung eines Kirchleins und Abhaltung einer Kollekte die kurfürstliche Erlaubnis zu erwirken. Der Rezeß vom 24.05.1674 trägt die Mitunterschrift ‚Heinrich Bertram von Palland, Herr zur Schadeburg, Dedenthal und der freien Herrlichkeit Hamm‘ (Das Adelsgeschlecht von Palland starb hier 1756 aus. Ebenso ist das von Anfang an evangelische Bauerngeschlecht Behmer heute ausgestorben).

1964 verstarb die letzte Namensträgerin, Fräulein Hulda Behmer, über 80-jährig und wurde auf dem evang. Friedhof in Castrop beigesetzt, nachdem einige Jahre vorher ihr Bruder, Dr. jur. Fritz Behmer, ebenfalls unverheiratet, verstorben war. Die erstere schenkte noch zum 1. Advent 1954 die große Bibel für die Kanzel unserer Kirche. Der Droste von Syberg in Bochum befürwortete die oben erwähnte Eingabe. Am 15.10.1674 gab der Große Kurfürst aus dem Feldlager Quatzenheim bei Straßburg die Erlaubnis. Er befand sich dort mit 20.000 Mann, um gegen den französischen Eroberer Ludwig XIV. zu kämpfen. Die Kirchbaukollekte wurde hauptsächlich in Amsterdam und anderen größeren Städten Hollands abgehalten. Der Ertrag belief sich auf etwa 800 Gulden. Am 05.07.1702 wurde in der neuen Kirche von Arnold Maas die erste Predigt gehalten. Er stammte aus Unna. Im Jahre 1826 vereinigten sich die lutherische und reformierte Gemeinde in Castrop und beschlossen, das reformierte Kirchlein am Biesenkamp abzubrechen; schon Jahrzehnte vorher musste der Turm wegen Baufälligkeit abgenommen werden. Am 29.07.1880 wurde dicht hinter der alten Kirche der Grundstein zu der neuen evang. Kirche (Lutherkirche) in Castrop gelegt. Die Einweihung fand am 30. 11.1881 statt. Das letzte evang. Adelsgeschlecht das die Schadeburg bewohnte, mit Namen ‚von Palland‘ führte in seinem Wappen auf der linken Hälfte ein Schachbrett mit 12 weißen und 13 schwarzen Feldern, auf der rechten Hälfte unmittelbar anschließend drei mit der Spitze nach oben zeigende Winkel, die untereinander stehen (Nach einem Wappenbuch, das bei Prof. Dr. Dohman in Bochum eingesehen wurde).

Die Industrialisierung

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts begann mit der Industrialisierung ein neuer, entscheidender Abschnitt in der Gemeindegeschichte, der durch 2 wichtige Ereignisse eingeleitet wurde. Am 15.05.1847 wurde als Teilstück der neuen Eisenbahnlinie Köln – Minden die Strecke Oberhausen – Dortmund dem Verkehr übergeben, die durch das Emschertal führt und unser Gebiet durch die Bahnhöfe Castrop und Herne-Bochum aufschloss. Verkehrsmäßig wichtig wurden ferner der Dortmund-Ems-Kanal, und eine Straßenbahnverbindung zwischen Herne und Castrop, die unser Gemeindegebiet durchquerte.

Der Schiffahrtskanal wurde am 11.08.1899 eingeweiht. Im März 1857 tat der Ire Mulvany den 1. Spatenstich zur Anlage der Zeche Shamrock (= Kleeblatt) in Herne. 1860 begann die Kohlenförderung. Von Mulvany wurde auch 1866 mit der Abteufung der Zeche Erin (= Grünland) in Castrop begonnen. In den 1860-er Jahren entstanden in Herne die Zechen ‚Providence’und ‚Barillon‘ unter belgischer Leitung, die später die Namen Von der Heydt und Julia erhielten.

Im Jahre 1870 wurde im nahen Horsthausen die Zeche Friedrich der Große, 1871 in Sodingen die Zeche Mont Cenis gegründet. 1909 wurde mit der Abteufung der Zeche Teutoburgia inmitten unseres Gemeindegebietes begonnen. Zur gleichen Zeit wurde die damals oft sozial mustergültig anerkannte Wohnkolonie ‚Teutoburgia‘ erbaut. 1925 wurde auf der Schachtanlage ‚Teutoburgia‘ die Kohlenförderung eingestellt. Es begann eine Zeit schlimmer Erwerbslosigkeit.

Von 1946 bis 1966 diente der Schacht noch einmal zur Personenförderung, die jedoch heute auch von der Schachtanlage Erin übernommen ist. Von dort aus wird auch die Kohle unter unserem Gemeindegebiet abgebaut. Durch den Bergbau wuchs nicht nur die Einwohnerzahl unseres Gebietes sprunghaft an, sondern veränderte sich auch das soziologische Gefüge der Bevölkerung grundlegend. Die Landwirtschaft büßte immer mehr ihre bis dahin beherrschende Stellung ein. 1867 schon lebten von den 30.398 Einwohnern Hernes nur noch 336 von der Landwirtschaft, jedoch 10.448 vom Bergbau und 520 von der Industrie. Die hiesige bodenständige Landbevölkerung, die nur zu einem geringen Teil evangelisch war, wurde überschwemmt von Zuwanderern, die im Bergbau Beschäftigung fanden. Dadurch stieg der Anteil der Evangelischen bis etwa zur Hälfte der Gesamtbevölkerung an. Die meisten kamen von Ost- und Westpreußen, Polen, Schlesien, ja sogar aus Österreich, Jugoslawien und Italien, aber auch aus der Bielefelder Gegend und dem Hessenland zogen viele Familien zu.

Nach dem Ersten Weltkrieg ist ein Zuzug aus Elsaß-Lothringen festzustellen, und nach dem unglücklichen Zweiten Weltkrieg begann erneut ein großer Zustrom von Vertriebenen und Flüchtlingen aus den deutschen Ostgebieten.

Am 01.04. 1897 wurde Herne mit rund 21.000 Einwohnern zur Stadt erhoben. 1906 bildete sie nach Ausscheiden aus dem Landkreis Bochum einen eigenen Stadtkreis. 1910 wohnten bereits 57.OOO Einwohner in Herne. Und 1928 kam durch Eingemeindung das Amt Sodingen mit den Gemeinden Sodingen, Börnig und Holthausen zu Herne. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges überschritt Herne die Schwelle von 100.000 Einwohnern und wurde Großstadt.

Die Gemeinde Sodingen

Bedingt durch das Anwachsen der Industriegemeinden zweigten sich von der Muttergemeinde Castrop, die sich über einen weiten Sprengel erstreckte, einige Tochter-Kirchengemeinden ab, darunter auch am 10.10.1909 Sodingen mit Börnig und Holthausen. Nach einer Chronik, die sich in der Sakristei der Lutherkirche Castrop befindet, waren seit 1702 (nach dem Kirchneubau) folgende evang. Pfarrer, die auch unser Gebiet mitbetreuten, in Castrop im Amt:

Arnold Maas aus Unna, Ernst Heinrich Bordelius, Goswin Florenz Hofmann aus Weslar, Johann Caspar Balthasar aus Dortmund, Georg Friedrich Zumkumph aus dem Mecklenburg, Heinrich Christian Hausemann aus Mengede, Sein Sohn: Christian Dietrich Karl Hausemann, Friedrich Starmann aus Hemerde, Johann Albert Heinrich Theodor Pollmann aus Kierspe, Friedrich Falkenberg aus Schwelm, Karl Buddeberg aus Lohne, Ernst Balster aus Lindenhorst, Ernst Bläsing aus Große-Holthausen, Kreis Hörde, Kötter für Sodingen, Börnig und Holthausen.

Pfarrer Kötter hielt zunächst in zwei verbundenen Klassenzimmern der evang. Schule in Börnig Gottesdienste ab. Diese Schule datiert von 1892 (Heute gibt es zwei achtklassige konf. Evgl. Schulen in Börnig, die Evgl. Volksschule ‚Auf‘m Kolm‘ (früher Lutherschule) und die Evgl. Volksschule an der Vellwigstraße).

Wegen des weiteren Anwachsens der Bergbaugemeinde beschlossen die Vertretungen der Kirchengemeinde Castrop den Bau einer neuen Kirche in Sodingen. Die Grundsteinlegung fand am 16.08.1903 statt. Kirchenbaumeister Fischer in Barmen entwarf die Pläne und leitete den Bau, die Bauausführung erfolgte durch das Baugeschäft von L. Velleuer in Castrop. Das Baugeschäft Henkel aus Castrop führte den beschlossenen Pfarrhausbau aus. Am 30.11.1904 wurde die Kirche in Sodingen eingeweiht. Nach Selbständigwerden der Gemeinde Sodingen betreute nun Pfarrer Kötter seit dem 01.09.1909 als Sodinger Gemeindepfarrer auch Börnig und Holthausen mit.

Pfarrer Otto Kötter aus Herdecke an der Ruhr 1909 – 1916, Pfarrer Otto Speth aus Leuscheid an der Sieg 1917 – 1931, Pfarrer August Ferke für die am 01.03.1922 neu eingerichtete 2. Pfarrstelle 1922 – 1931. Er betreute den Bezirk Börnig-Holthausen. Er kam aus Lemgo. Sein Nachfolger war: Pfarrer Hans Bertelsmann aus Bremen, in der 2. Pfarrstelle 1931 – 1934, Pfarrer Wilhelm Lehbrink aus Mengeringhausen (Waldeck), in der 1. Pfarrstelle 1932 – 1967, Pfarrer Hermann Ruwisch aus Lippstadt, in der 20 Pfarrstelle von: 1934 – 1958.

Im Jahre 1927 wurde in Sodingen, am Volkspark, mit dem Bau eines recht großzügigen Vereinshauses mit Schankbetrieb, Kegelbahn und großem Saal mit Bühne begonnen, der die Gemeinde infolge der eintretenden großen Erwerbslosigkeit in beträchtliche Schulden stürzen sollte. Die Schulden konnten erst kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges durch eine von der Landeskirche in die Wege geleitete übersynodale Sanierungsaktion, zum Teil im Vergleichswege, getilgt werden. Während es im Jahre 1880 in Sodingen, Börnig und Holthausen nur 543 Evangelische gab, war die Seelenzahl im Jahre 1926 schon auf 8.535 angewachsen. Die durch Bombenschaden im Zweiten Weltkrieg erheblich mitgenommene Kirche wurde nach gründlicher Renovierung 1950 wieder in Dienst genommen. Vorher hatte die Turnhalle des Vereinshauses als Notkirche gedient.

Gründung und Aufbau der Evangelischen Kirchengemeinde Börnig

Die weitere Bevölkerungszunahme, gerade in den Randgebieten des Stadtkreises Herne, nach Errichtung neuer Wohnsiedlungen und neuer Straßenzüge, machte 1958 ein Selbständigwerden der Gemeinde Börnig mit den Ortsteilen Börnig und Holthausen erforderlich. 1956 war schon in Sodingen ein dritter, neuer Pfarrbezirk errichtet worden, der bis zum Jahre 1961 mit Pfarrer Ottfried Gerhardi aus Lübeck besetzt war. Schon seit Jahren ließ sich bei den Gemeindegliedern von Börnig und Holthausen das Trachten nach einer selbständigen Gemeinde feststellen. Der damalige Bezirkspfarrer Ferke hatte bereits 1927 damit begonnen, ein Gemeindeheim mit Schwesternstation, Kindergarten, Nähschule und Vereinsräumen in den Wirtschaftsgebäuden (Bansen und Stallungen) des ehemaligen adligen Gutes ‚Schadeburg‘ einzurichten. Der letzte Pächter war Bauer Gülker gewesen. Für eine jährliche Anerkennungsgebühr von 30 Reichsmark konnten sämtliche Gebäude und eine große Wiese, zusammen rd. 8.000 qm, von der Gelsenkirchener-Bergbau-AG gepachtet werden. Am 16.10.1927 wurde nach erfolgtem Umbau der ehemaligen Scheune die ‚Schadeburg‘ als Gemeindezentrum eingeweiht. Die erste Gemeindeschwester war Diakonisse Alwine Meier vom Mutterhaus Witten, die 1. Kindergärtnerin und Hortnerin Frl. Hilde Plettenberg, seit 1937 Pfarrfrau in der Gemeinde, (Ehefrau von Pfr. Ruwisch). Pfr. Ferke sammelte Jugendkreise, schuf eine große Frauenhilfe.

Am 01.04.1926 betrug die Mitgliederzahl 394, die der Sterbekasse (auf Umlagebasis) 550 Mitglieder. Dazu kam ein Bürger- und Arbeiterverein, dem auch die Zechenbeamten angehörten. Während des Ersten Weltkrieges (1914 -1918) und in den Jahren der großen Erwerbslosigkeit in den 1920-er Jahren hat sich gerade die Frauenhilfe aktiv um die Behebung soziale Notstände gemüht, z. B. durch Wöchnerinnenhilfe, Essenkochen für Kranke und Gebrechliche, Betreuen von Bedürftigen, Einrichtung einer Höhensonne und einer Nähschule.

Außer den Frauenhilfsstunden kamen auch die Alten der Gemeinde und die jungen Mütter jeden Monat in der Schadeburg zusammen. Gründungsjähr der Frauenhilfe: 1900, des Frauenchores, der heute noch besteht: 1921. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges (1939 – 1945) begann Pfr. Ruwisch ab 1. Advent 1939 mit regelmäßigen Frühgottesdiensten im großen Schadeburgsaal. Bei einem Luftangriff im Frühjahr 1943 erhielt die Schadeburg mehrere Treffer durch Brandbomben (Stabbomben). Merkwürdigerweise zündeten sie jedoch nur auf dem Hofe, während sie im Gebäude nach Durchschlagung des Ziegeldaches und der Holzdecke als Blindgänger im Holzfußboden steckenblieben. Eine durchschlug sogar den hölzernen einfachen Altartisch. Von einer anderen ist heute noch ein Sechseckiges Loch vor der Tür zum Ritter-Palland-Raum im Fußboden zu sehen. Außer einigen zerstörten Häusern blieb unsere Gemeinde vor größeren Bombenschäden bewahrt. Das war auch in Herne der Fall, so dass die Stadt nach Kriegsende die ‚goldene Stadt‘ genannt wurde. Vom 18.03. – 09.09.1943 waren Bombengeschädigte aus dem Obdachlosenasyl, Weichselstr. 51, in der ganzen Schadeburg einquartiert.

Die Vereinsarbeit mußte so lange ruhen. Pfr. Ruwisch kehrte am 13.02.1949 nach sechsjähriger Abwesenheit Feldzug in Rußland und polnische Kriegsgefangenschaft gesund wieder heim. Vertreten hatten ihn Pfarrer Franz Reich und Pfarrer Otto Pfeil. Im Hinblick auf einen später zu errichtenden eisernen Glockenträger für die Notkirche ‚Schadeburg‘ waren schon am 10.04.01948 zwei Gußstahlglocken vom Bochumer Verein geliefert worden.

Am 28.04.1955 wurde bei demselben Werk die 3. größte Glocke bestellt. Die 1. Glocke, 793 Durchmesser, Ton d, 195 kg schwer, mit Zubehör + 96 kg = 291 kg, trägt die Inschrift: ‚O Land, Land, Land höre des Herrn Wort!‘ (Jeremia 22,29). Die 2. Glocke, 667 0, Ton f, 124 kg + 78 kg = 202 kg schwer, trägt die Inschrift: ‚Ehre sei Gott in der Höhe!‘ (Luk. 2,14). Die 3. Glocke, 820 0, Ton c, 200 kg + 120 kg = 320 kg schwer, trägt die Inschrift: ‚Gott gebe Euch viel Gnade und Frieden!‘ (1.Petr. 1.2).

Im Jahre 1949 wurde das Eisengerüst für den Glockenträger erstellt. Letzterer wurde 1955 in der heutigen Form , mit Klinkermauerwerk umzogen, der Spitzhelm mit Kupferplatten bedeckt, in einer Gesamthöhe von 17,50 Metern, endgültig fertiggestellt. Das Tagesläuten am Morgen, Mittag und Abend geschieht automatisch.

1950 wurde die Schadeburg erweitert durch den Anbau besserer sanitärer Anlagen für den Kindergarten. Hierbei wurde im Obergeschoß ein neuer Jugendraum für den zahlenmäßig großen CVJM (Christlicher Verein Junger Männer) gewonnen. Mit dem 01.04.1958 wurde die Evangelische Kirchengemeinde Börnig nach Abtrennung von Sodingen offiziell als selbständig erklärt. Der Inhaber der 2. Pfarrstelle von Sodingen, Pfr. Ruwisch, erhielt die 1.Pfarrstelle der neuen Kirchengemeinde Börnig.

Sogleich wurde ein Kirchbauverein ins Leben gerufen, der bis zur Kircheinweihung 92.000 DM an Spenden zusammenbrachte. Am Sonntag, dem 28.08.1960, wurde der Grundstein zur neuen Emmauskirche gelegt, die in Stahlbeton-Bauweise auf der Schadeburgwiese über der zugeschütteten Gräfte errichtet wurde. Beim Ausschachten trat ein altes Bruchstein-Mauerwerk in 2 Meter Tiefe zu Tage. Vielleicht war es in alter Zeit das Fundament eines ehemaligen Brückentorhauses. Um eine tatsächliche Anknüpfung an die alte Geschichte der Schadeburg herzustellen und zu bewahren, ist ein schön behauener großer Quaderstein als Eckstein im Fundament der Sakristei, an der rechten Nordwestecke, miteingemauert worden. Bildhaft läßt sich die Kirche ja auch als ‚Brückentorhaus‘ verstehen, mit dem Unterschied, daß die Kirchentüren der Emmauskirche für jedermann täglich geöffnet sind.

Der Name ‚Emmauskirche‘ knüpft bewusst an die Ostergeschichte (Luk. 24, 13 – 35) an, mit der Bitte, dass Christus selbst auch heute noch uns oft verzagten Erden-Wanderern begegnen möge, um uns selbst die Heilige Schrift auszulegen, dass ‚unsere Herzen brennen‘ und wir ihn im Sakrament erkennen können. Die Katasterbezeichnung für das Kirchbaugebäude heißt: Gemarkung Börnig, Flur 10, Parzelle 61.

Dem Kirchbauplan (Parabelform) wurde ein Pappmodell im Maßstab 1 : 50 zugrunde gelegt, das Pfr. Ruwisch schon 1957 angefertigt hatte. Der Architekt Egon Schieborr aus Essen wurde mit der Planausführung und Bauleitung, der Hoch- und Tiefbauunternehmer Friedrich Wortmann aus unserer Gemeinde mit der Bauausführung beauftragt. Die künstlerische Gestaltung der Bleiglasfenster in Kirche und Sakristei wurde von Maler und Graphiker Wilhelm Strauß, Herne, in bester Weise gelöst. Die Kircheinweihung fand am 24.09.1961 durch Oberkirchenrat Nockemann statt. Die Gesamtkosten, einschließlich Bänke (mit elektrischer Umbratherm-Heizung aus Kißleg im Allgäu versehen) und Orgel (28 Register-Elektronenorgel der Firma Ahlborn aus Heimerdingen bei Stuttgart am 10.11.1960 gekauft) und Sakristeiausstattung beliefen sich auf 371.000 DM.

Anschließend wurde auf dem Kirchenvorgelände ein zeitgemäßes Pfarrhaus in Flachbauweise (wie die Kirche mit Klinkern versehen) errichtet, das im November 1962 bezogen wurde. Als Pfarrer-Dienstwohnung hatte bisher eine angemietete Etage (Castroper Straße 319) gedient. Die Gesamtkosten betrugen 110.000 DM. 1962 wurden Kindergarten und Schadeburgräume renoviert und am Kopfende des Saales eine Bühne errichtet. Am 24.06.1965 wurden das Schadeburg-Wohnhaus (über 200 Jahre alter Fachwerkbau) und ein Teil der früheren Stallungen bis zu den von der Gemeinde benutzten Räumen abgebrochen. Für Gemeindeschwester und Kindergärtnerin, die bisher in der Schadeburg gewohnt hatten, wurden zwei je 2 1/2 Zimmer-Wohnungen in der Castroper Straße 285 angemietet.

Die Zeche Erin ließ eine neue Abschlusswand aus roten Verblendziegeln hochziehen, die in ihrer Farbe gut zu Kirche und Pfarrhaus passen. Die Kaffeeküche der Frauenhilfe wurde völlig erneuert. Der hinter ihr neu gewonnene Raum (ein früherer Kuhstall) wurde in Eigenhilfe von Männern des Männerdienstes und des CVJM als neuer Versammlungsraum für Männerdienst, Jungmännerkreis und Bibelstunden stilgerecht als ‚Ritter-Palland-Raum‘ ausgebaut (Decke: Brasilkiefer, Boden: braune Terrazzoplatten). Da immer mehr Gemeindegruppen, außer den männlichen und weiblichen Jugendgruppen, entstanden, wurde immer mehr Raum, oft gleichzeitig, benötigte 1949 wurde ein Kirchenchor, 1962 ein Posaunenchor gegründet, beide sind recht aktive und leistungsstarke Chöre. An verschiedenen Plätzen in der Gemeinde führt z B. der Posaunenchor ein Kurrendeblasen in der Adventszeit und zu Ostern durch. Von der Tiefbau- und Straßenbaufirma Helmut und Arthur Gutbier aus unserer Gemeinde wurden Zufahrtsstraße und größere Parkflächen vor der Kirche asphaltiert und Waschbeton-Plattenwege hergestellt, während die Gartenbau-Firma Walter Kalisch aus Herne-Horsthausen die Anlage der über 2.000 qm großen Rasenflächen vor der Kirche anlegte. Von der ganzen Gemeinde wurde am 18.07.1937 das 10-jährige, am 10.02.1952 das 25-jährige, am 20.05.1957 das 30-jährige und am 29.01.1967 das 40-jährige Bestehen der Schadeburg als Gemeindeheim gefeiert. Jedesmal wurden die ehemaligen Mitglieder der Jugendgruppen besonders eingeladen zu Wiedersehensfeiern. Und sie kamen oft von weither, sogar aus Holland. Durch ein notarielles Vermächtnis bekam unsere Kirchengemeinde nach dem Ableben der Steigerswitwe Wilhelmine Gärtner, geb. Overhoff, (95 Jahre) am 15.07.1959 ein Einfamilienhaus (1930 erbaut, 8 Zimmer) mit Garten in der Bruchstr. 41 als Eigentum. Die Größe des Grundstückes beträgt 596 qm. Das Eigentum soll als ‚Max-Gärtner-Stiftung‘ der Gemeinde dienen und mit eigener Kassenführung vom Presbyterium verwaltet werden, mit der Auflage, dass die Familiengruft ‚Gärtner‘ auf dem Holthauser Kommunalfriedhof von unserer Gemeinde in Ordnung zu halten ist. Zur Zeit wird das Haus von Berufsschul-Pfarrer Karl Lilie und seiner Familie bewohnt. Am 23.08.1965 ging ein schon lange von uns gehegter Wunsch in Erfüllung. Durch notarielle Verhandlung konnte die Evang. Kirchengemeinde Börnig das gesamte, bisher gepachtete Schadeburggelände mit Gebäuden von der Gelsenkirchener-Bergbau-AG. zum Preise von 5 DM je qm käuflich erwerben (Größe: 7956 qm; Gemarkung Börnig, Flur 10, Nr. 186). Der überaus günstige Kauf kam durch freundliches Entgegenkommen des Bergwerksdirektors Bergrat a. D. Karlhans Knepper von der Zeche Erin zustande. Mit dem Ankauf des Kirchengrundstückes und der Schadeburg wird der äußere Aufbau der Gemeinde Börnig, mit rund 4.000 Gemeindegliedern, vorläufig als abgeschlossen betrachtet. Denn seit das Öl die Kohle mehr und mehr verdrängt, und auch die Stahlproduktion rückläufig wurde, begann im Jahre 1966 plötzlich ein Zechensterben im Ruhrgebiet. Zwar ist die engere Heimat zur Zeit noch nicht davon betroffen, jedoch mußten auch die Schachtanlagen Erin und Teutoburgia im Februar 1967 an die Bergbau-Aktiengesellschaft Lothringen in Bochum-Gerthe verkauft werden, um die Förderung der Kohlen aufrecht erhalten zu können. Dafür sind jedoch zur gleichen Zeit am Rande von Castrop die Zechen Schwerin und Lothringen geschlossen worden.

Es bleibt nur zu hoffen, daß unsere Gemeinde nicht wieder von einer solchen notvollen Erwerbslosigkeit wie vor 40 Jahren heimgesucht wird.

Literaturverzeichnis

- H. Rothert, Kirchengeschichte des Westfälisch-Rheinischen Industriegebietes, Ruhfus, Dortmund, 1926o

- Chronik der Stadt Herne, dargestellt von Karl Brandt und Dr. Leo Reiners, Curt-Hermann-Weise-Verlag Berlin 1938.

- Ludwig Koechling, 400 Jahre Evangelische Kirchengemeinde Herne, Festschrift zum Reformations-Jubiläum 1961,

- C. Tho Kartenberg, Herne, 1961.

- Hermann Wiggermann, Castrop-Rauxel Heimatbuch zur 1100 Jahrfeier 1934, herausgegeben von der Stadt Castrop-Rauxel, Geschw. Schmitz, Castrop-Rauxel 1, 1934. –

- C. Schröder, Beiträge zur Geschichte der Stadt Castrop, C. L. Krüger, Dortmund 1913.

Es ist noch nachzutragen, daß sich alle sieben evangelischen Kirchengemeinden im Stadtkreis Herne zum Zwecke einer besseren finanziellen Versorgung am 01.01.1963 zu einem Gesamtverband zusammengeschlossen haben, dem die Evangelische Christus-, Dreifaltigkeit-, Kreuz-und Zionskirchengemeinden in Herne sowie die Kirchengemeinden Baukau, Börnig und Sodingen angehören.

Verfasst am 04. 04.1967 von Pfarrer Hermann Ruwisch im Gedenkjahr an die Reformation Luthers vor 450 Jahren.

Dieser Text wurde von Helmut Szepan, der die Unterlagen zur Verfügung gestellt hat, und Gerd Biedermann für das digitale Geschichtsbuch aufbereitet.