Die Schließung der Zeche Unser-Fritz im Jahre 1928

„Auf Unser-Fritz ist die Kohle gut, aber leider Gottes sind die Preise nicht gut.“ (Oberberghauptmann Flemming im Preußischen Landtag am 15. November 1928)

„Warum Massenkündigungen?“ titelte die Bochumer Bergarbeiterzeitung am 19. Mai 1928 und schreckte damit die Bergarbeiterschaft im Ruhrgebiet auf. Die Bergleute hatten sich mittlerweile an die Zechenstilllegungen fast gewöhnt, als im Zeitraum von 1923 bis 1926 insgesamt fast vierzig Zechen ganz oder teilweise geschlossen wurden. In einer gewerkschaftlichen Ruhrgebietskonferenz am 28. April 1928 wurde den Delegierten des Bergarbeiterverbandes mitgeteilt, dass die Zechenbesitzer „auf der ganzen Linie“ Kündigungen aussprechen wollten. Schon ein Tag nach der Ruhrgebietskonferenz liefen in den Geschäftsstellen die ersten Meldungen über Massenkündigungen ein. Auf einer ganzen Reihe von Schachtanlagen wurden bis zu 100 Bergarbeitern die Kündigungen ausgesprochen. Die Zechenbesitzer begründeten ihr Vorgehen mit den „Zugeständnissen“ an die Bergarbeiterschaft in Fragen der Entlohnung und der Arbeitszeiten. Gerade war eine Tarifrunde für die Bergleute mit einem staatlichen Schiedsspruch zu Ende gegangen, der eine Lohnerhöhung und eine differenzierte Arbeitszeitverkürzung ab dem 1. Mai 1928 vorsah.

„Insbesondere ist es die Deutsche Bergwerks-Zeitung, die Arbeiterschaft damit graulen machen will, daß die Politik der Gewerkschaften nur die Wirtschaft, sondern auch die Arbeiter selbst schädigen könne. Wir wollen uns für heute nicht dieser Weisheit auseinandersetzen, sondern nur darauf hinweisen, daß zumindest die bis jetzt ausgesprochenen Kündigungen nicht zu tun haben können mit einer infolge des letzten Schiedsspruches notwendig gewordenen Zwangsmaßnahme. Wurden doch diese Kündigungen ausgesprochen zu einer Zeit, zu der von irgendeiner Auswirkung des Schiedsspruches noch gar nicht geredet werden konnte. Der Schiedsspruch selbst bzw. die Lohnerhöhung konnte doch vorerst auf das Kohlengeschäft an sich keinen Einfluß ausüben, solange sich an der Preisbildung der Kohle nichts geändert hatte. Die Kohlenpreiserhöhung aber kam erst, als schon ein ganz großer Teil der Kündigungen ausgesprochen war. Darin liegt der Beweis, daß dieselben vollständig willkürlich vorgenommen wurden.“ (Bergarbeiterzeitung vom 19. Mai 1928, Nr. 20)

Die sogenannten goldenen Jahre der Weimarer Republik in den Jahren 1925 bis 1929 brachten einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung der Industrie mit sich. Im Bereich des Bergbaus kam es zu neuen technischen Anwendungen, die die Produktivität enorm erhöhten und eine umfassende Rationalisierung und für damalige Verhältnisse eine Modernisierung ermöglichten. In den Jahren 1924 bis 1931 verdoppelte sich die Produktivität auf den Zechen im Ruhrrevier. Während die Kohlen bislang auf mehreren Schächten eines Bergwerkes gefördert wurden, begann man die Förderung der Kohle auf einen Schacht zu konzentrieren. Auch erfolgte die Zusammenlegung von Grubenfeldern wie im Fall der Wanne-Eickeler Zeche Unser-Fritz wie wir später noch sehen werden.

Für den Ruhrbergbau stand das Jahr 1928 im Zeichen der fortgesetzten Rationalisierung. Der im Jahre 1927 aufgetretene Rückgang der Belegschaften setzte sich im Jahr 1928 fort. Die Belegschaftsziffern fielen von Monat zu Monat. Zum Jahresbeginn arbeiteten fast 400.000 Kumpel auf den Zechen im Ruhrrevier, bis Oktober 1928 sank die Belegschaftsstärke auf rund 370.000 Bergleute. Der Rückgang der Belegschaft ging auf den Zechen nicht gleichmäßig vor sich. Neben zahlreichen Betriebseinschränkungen wurden 9 Zechen und Kokereien mit rund 11.000 Arbeitern stillgelegt. Eine der stillgelegten Zechen war die Unser-Fritzer Zeche im Wanner Norden.

Von den rund 30.000 entlassenen Bergarbeitern konnte nur ein Teil in anderen Berufen Beschäftigung wiederfinden. Die Zahl der arbeitslosen Bergarbeiter stieg infolgedessen vom 17. Januar 1928 von 7.384 auf 14.082 am 15. November 1928. Der starke Abbau der Belegschaften wurde durchgeführt, obwohl jede Menge Feierschichten gefahren wurden. Von Januar 1928 bis Oktober 1928 stieg die Anzahl der Feierschichten von rund 22.000 auf über 200.000 arbeitsfreie Tage im Ruhrbergbau. Trotz des enormen Abbaus der Belegschaften stieg in diesen Monaten des Jahres 1928 die Arbeitsproduktivität der Bergleute weiter an. Auf der Zeche Unser-Fritz entwickelte sich die Förderung von Steinkohle folgendermaßen: 1920 807.936 Tonnen Kohle bei einer Belegschaftsstärke von 4.026 Kumpel, 1925 891.000 Tonnen Kohle bei einer Belegschaftsstärke von 3.842 Kumpel, 1927 880.797 Tonnen bei einer Belegschaftsstärke von 2.838 Kumpel. D.h. jedes Belegschaftsmitglied sorgte im Jahre 1920 für rund 200 Tonnen Kohle, im Jahr 1925 für rund 231 Tonnen Kohle und im Jahr 1927 rund 310 Tonnen Kohle. Zum Zeitpunkt der Schließung der Zeche Unser-Fritz am 1. Dezember 1928 arbeiteten nur noch 1.500 Bergarbeiter.

Als Gründe für die Schließung der Zeche Unser-Fritz wurde vom Mannesmann-Konzern, der 1920 die Zeche Unser-Fritz erworben hatte, angeführt, dass die Zeche mittlerweile aufgrund von Absatzschwierigkeiten, Konjunkturentwicklung, Lohnsteigerungen und Verkürzungen der Arbeitszeit unrentabel geworden sei.

Die oben zitierte Schlagzeile der Bergarbeiterzeitung vom 19. Mai 1928 schien in der Stadt Wanne-Eickel wenig politische Wirkung gehabt zu haben, denn zunächst passierte rein gar nichts in der jungen Stadt.

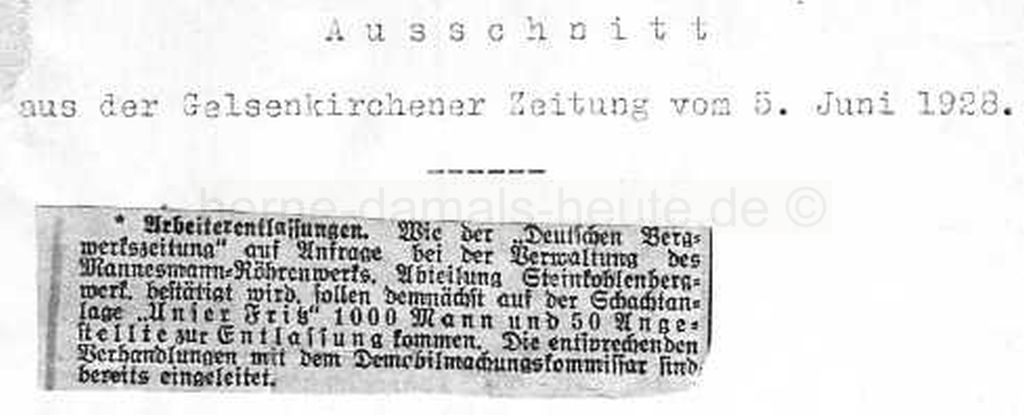

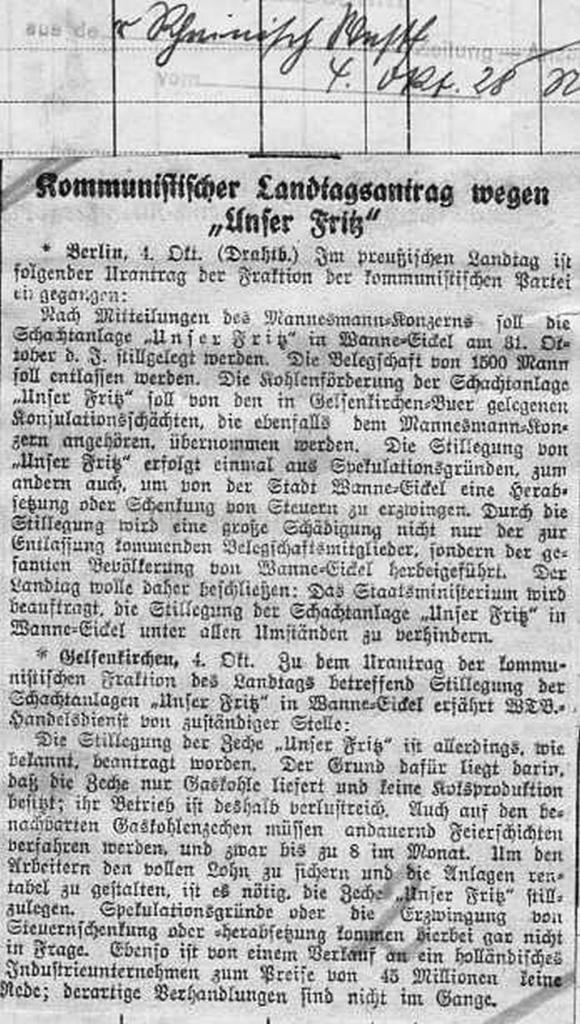

Erst am 5. Juni 1928 kam Bewegung in diese Sache zum Thema Massenkündigungen. Die Gelsenkirchener Zeit veröffentlichte an diesem Tag folgende kleine Meldung: „Arbeiterentlassungen. Wie der Deutschen Bergwerks-Zeitung auf Anfrage bei der Verwaltung des Mannesmann-Röhrenwerks, Abteilung Steinkohlenbergwerk, bestätigt wird, sollen demnächst auf der Schachtanlage Unser-Fritz 1 000 Mann und 50 Angestellte zur Entlassung kommen. Die entsprechenden Verhandlungen mit dem Demobilmachungskommissar sind bereits eingeleitet.“

Wie sich später in einer Sitzung beim Oberbergamt Dortmund herausstellte, hatte der Mannesmannkonzern bereits am 3. Juni 1928 den ersten Antrag auf Massenentlassungen gestellt, ohne die Stadtverwaltung Wanne-Eickel und die Öffentlichkeit zu informieren.

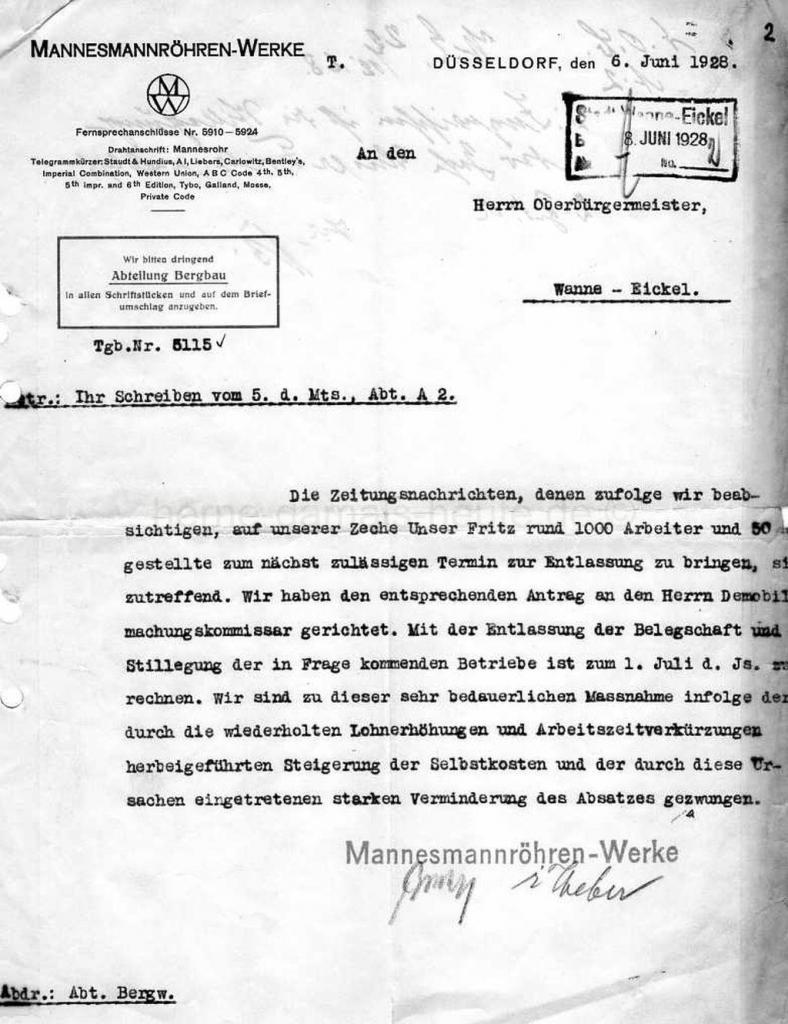

Am selben Tag richtete der damalige Oberbürgermeister Kiwit der Stadt Wanne-Eickel ein Schreiben an die Mannesmannröhrenwerke in Düsseldorf: „Zeitungsnachrichten zufolge soll die Verwaltung der Mannesröhrenwerke beabsichtigen, auf der Schachtanlage Unser Fritz in Wanne-Eickel 1 000 Arbeiter und 50 Angestellte zur Entlassung zu bringen. Ich bitte ergebenst um gefl. Mitteilung inwieweit dieses den Tatsachen entspricht. (Wiedervorlage 15. Juni)“.

Am 8. Juni 1928 erreichte ein Antwortschreiben der Mannesmann-Röhrenwerke – datiert vom 6. Juni 1928 – den Oberbürgermeister der Stadt Wanne-Eickel: „Die Zeitungsnachrichten, denen zufolge wir beabsichtigen, auf unserer Zeche Unser Fritz rund 1 000 Arbeiter und 50 Angestellte zum nächstzulässigen Termin zur Entlassung zu bringen, sind zutreffend. Wir haben den entsprechenden Antrag an den Herrn Demobilmachungskommissar gerichtet. Mit der Entlassung der Belegschaft und der Stillegung der in Frage kommenden Betriebe ist zum 1. Juli d. Js. zu rechnen. Wir sind zu dieser sehr bedauerlichen Massnahme infolge der durch die wiederholten Lohnerhöhungen und Arbeitszeitverkürzungen herbeigeführten Steigerung der Selbstkosten und der durch diese Ursachen eingetretenen starken Verminderung des Absatzes gezwungen. gez. Mannesmann-Röhrenwerke.“ An dieser Stelle ist es wichtig festzuhalten, dass es bis zu diesem Zeitpunkt nicht um die komplette Stilllegung der Zeche Unser-Fritz ging, sondern um Massenentlassungen und eine Teil-Stilllegung der entsprechenden Anlagen.

Die kommunistische Partei mit ihrer Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung reagierte laut den Archivunterlagen als erste politische Partei. Für die Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Wanne-Eickel brachte die KPD folgenden Entschließungsantrag ein – von weiteren Anträgen anderer Parteien ist nichts im Protokoll vermerkt.

„Die in der letzten Zeit erfolgten Entlassungen und noch zu erwartenden Entlassungen in der Bergwerksindustrie haben in der Bevölkerung eine berechtigte Unruhe hervorgerufen. Die Stadtverwaltung als Sachverwalterin des öffentlichen Gemeinwohls kann diesen Massnahmen nicht gleichgültig gegenüberstehen. Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt daher die Stadtverwaltung mit den Betriebsvertretungen der Arbeiterschaft und Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung bei den massgebenden Stellen in der Regierung und den Parteien des Landtags vorstellig zu werden, um das der Volkswirtschaft schädigende Treiben der Industriegewaltigen zu unterbinden. gez. Kapala, Bürschinger, Ortkamps.“

Der Bürgermeister Oberdrevermann distanzierte sich von diesem Entschließungsantrag mit der protokollarischen Bemerkung, dass „in dieser Form insbesondere bezügl. des letzten Absatzes eine Entschließung nicht gefasst werden könne“. Ein Erfolg sei von einer derartigen Entschließung nicht zu erhoffen. Überall würden Kündigungen vorgenommen. Seine defensive Haltung in dieser hochbrisanten politischen Frage versuchte er damit zu untermauern, dass der Regierungspräsident der Entlassung der Arbeiter zugestimmt habe. Leider gibt es für diese Behauptung von Overdrevermann keinen Beleg im Archiv.

Dementsprechend reagierte die Fraktion der KPD mit der Bemerkung, dass die Stadtverwaltung „einen ganz eigentümlichen Standpunkt einnehme“. Die Verwaltung hätte es versäumt, die Öffentlichkeit über diesen Vorgang in Wanne-Eickel zu informieren. Die KPD gab bekannt, dass man umgehend zu Protestaktionen aufrufen werde. Als Beispiel führte man die geplante Stilllegung der Zeche „Alter Hase“ an, wo die Proteste zur Verhinderung der Zechenschließung führten.

Bürgermeister Overdrevermann bezog laut dem Protokoll der Hauptausschusssitzung einen unternehmerfreundlichen Standpunkt, wenn er erklärte, die Entlassungen der Bergarbeiter könnten auf Grund der betriebswirtschaftlichen Verluste der Zeche Unser-Fritz nicht verhindert werden. In der späteren Eingabe der Stadt Wanne-Eickel an das zuständige preußische Handelsministerium und an den Landtag wurde das bestritten und die Behauptung des Bürgermeisters de facto zurückgenommen.

Weiterhin bedauerten die Vertreter der KPD, dass man nicht verstehen könnte, dass sich die Bürgerschaft von Wanne-Eickel nicht stärker und eindeutiger gegen die Massenentlassungen ausgesprochen hatte. Ein Vertreter der KPD, der nicht namentlich genannt wird, gab den Bürgern den Rat, zusammen mit der Arbeiterschaft gegen die Stilllegung Front zu machen, da sie im erheblichen Maße von diesen Plänen des Mannesmann-Röhrenwerkes auch betroffen seien. Auch die Vertreter der SPD forderten die Stadtverwaltung auf, ihre Möglichkeiten zur Verhinderung der Stilllegung und der Massenentlassung auszunutzen. „Schlimm genug sei es schon, daß die Zechen jeden Monat 49 Mann entlassen könnten. Es müsse alles versucht werden, um die Entlassungen zu durchkreuzen, selbst auf die Gefahr hin, einige Tausend Mark hierfür aufzunehmen“, erklärte der Vertreter der SPD, der auch nicht namentlich genannt wurde. Die SPD wünschte eine gemeinsame Erklärung und eine Protestresolution der gesamten Stadtverordnetenversammlung gegen die geplanten Maßnahmen der Mannesmann-Röhrenwerke.

Der Vertreter des Zentrums führte aus, dass er „auch als Handwerker ganz entschieden gegen die Entlassung der Arbeiter protestieren müsse“. Die Handwerker und Gewerbetreibenden seien auf die Zechen angewiesen, „würden diese stillgelegt, so würde auch die Existenz des Handwerker- und Gewerbestandes in Frage gestellt“. Der Vertreter der Deutschen Volkspartei sprach sich ebenfalls für umgehende Proteste aus und plädierte für die Anfertigung eines Gutachtens, ob die Entlassung der Bergarbeiter notwendig sei. Abschließend erklärte der Bürgermeister, dass er den Oberbürgermeister über die Verhandlungen des Hauptausschusses „einen Vortrag halten werde“.

Die ursprünglich geplanten Massenentlassungen zum 1. Juli 1928 wie im Schreiben von den Mannesmannwerken am 6. Juni 1928 an die Stadt Wanne-Eickel wurden zu diesem Zeitpunkt nicht durchgeführt. Bis zum 29. September 1928 passierte erst einmal nichts Wesentliches mehr.

An diesem Tag erreichte den Bürgermeister Overdrevermann ein Schreiben des Vorsitzenden des Arbeitsamtes Wanne-Eickel „zur gefälligsten Kenntnisnahme“ mit folgender interessanten Bemerkung: „Ich habe die Mitteilungen von dem Direktions-Sekretariat der Mannesmann-Röhrenwerke dadurch erreichen können, daß ich versprach, der Presse detaillierte Angaben nicht zu machen, gez. der Vorsitzende J.V.: …(Name nicht leserlich).“ Ohne dieses Versprechen des Leiters des Wanne-Eickeler Arbeitsamtes wären der Stadtverwaltung zu diesem Zeitpunkt folgende Informationen vom Konzern noch vorenthalten worden: zum Jahresende sollte die komplette Schließung der Zeche Unser-Fritz erfolgen.

In dem zur Kenntnisnahme an die Stadtverwaltung weitergereichten Schreiben des Arbeitsamtes an den Präsidenten des Landesarbeitsamtes Westfalen wurde folgendes ausgeführt:

„Wie ich soeben von dem Direktions-Sekretariat der Mannesmannröhrenwerke in Gelsenkirchen erfahre, werden die gesamten Schachtanlagen der Zeche Unser-Fritz stillgelegt. Es handelt sich hier um die bereits seit Ende Dezember 1925 für die Kohlenförderung stillgelegte Schachtanlage Unser-Fritz 2/3 und um die in Ausbau befindliche Schachtanlage Unser-Fritz 5 und um die in voller Förderung stehende Schachtanlage 1/4. Es werden heute gekündigt 1.544 Arbeitnehmer zum 31. Oktober 128, außerdem 26 Angestellte zum 31. Dezember 1928 und 66 Angestellte zum 31. März 1929. 27 Angestellte, denen bereits im Juli gekündigt worden ist, beenden heute ihr Arbeitsverhältnis, während einem anderen Teil – die genauen Zahlen sind leider noch nicht zu erlangen – ebenfalls zum 31. März 1929 das Dienstverhältnis gekündigt wurde. Es handelt sich hier um eine restlose Stillegung. Es ist nicht beabsichtigt, die Kohlenförderung auf benachbarte Schachtanlagen der Mannesmannröhrenwerke in Gelsenkirchen-Bismarck zu übergeben. Die Stillegung erfolgte aus Gründen des Absatzmangels. Die Kohlenförderung soll allgemein eingeschränkt werden. Unter Bezugnahme auf die heute Morgen erfolgte telefonische Unterredung mit der dortigen Stelle Abteilung Bergbau mache ich hiervon nochmals schriftlich ergebene Mitteilung.“

An dieser Stelle sei der Darstellung der Debatte im Preußischen Landtag zur Zechenschließung von Unser-Fritz vorgegriffen. In der Aussprache wurde von den Vertretern der Parteien nachgewiesen, dass die Nachfrage nach den speziellen Kohlen der Zeche Unser-Fritz groß war und dass von einem Absatzmangel nicht im Geringsten gesprochen werden konnte. An diesem Wochenende verbreitete sich die Nachricht von der Zechenstilllegung wie ein Lauffeuer in den Stadtteilen. Bereits an diesem Samstag erhielten die Angestellten und die mit besonderer Kündigungsfrist ausgestatteten Schwerkriegsbeschädigten die Kündigung mit den Anfangsworten: „Wegen der Stillegung der gesamten Schachtanlage usw.“

Am 1. Oktober 1928 tagte in Wanne-Eickel der Hauptausschuss der kommunalen Selbstverwaltung. Bürgermeister Oberdrevermann bestätigte offiziell die Richtigkeit der Informationen über die komplette Zechenschließung, worüber mittlerweile die Tagespresse berichtet hatte. Unter Tagesordnungspunkt 6 (!) informierte der Bürgermeister, dass sich die Stadtverwaltung „sofort“ am 1. Oktober 1928 mit folgendem Telegramm an den Preußischen Handelsminister gewandt hatte:

„Die Zeche Unser-Fritz, die zum Mannesmannkonzern gehört, soll ab 1. November stillgelegt werden und die gesamte Belegschaft sowie die Angestellten zur Entlassung kommen. Die Stadtverwaltung Wanne-Eickel bittet dringend Maßnahmen zu treffen, dass diese Stillegung nicht erfolgt. Nähere Begründung dieses Antrages wird folgen. Oberbürgermeister Kiwitt“. Mit gleicher Post ging die entsprechende Mitteilung an die örtliche Presse raus.

Während der Sitzung des Hauptausschusses führte der Bürgermeister weiter aus, dass der Oberbürgermeister am nächsten beim Demobilmachungskommissar in Arnsberg vorsprechen wird, denn die Zechenschließung würde außerordentliche Belastungen für den städtischen Haushalt mit sich bringen. Die Zeche Unser-Fritz zahlte zu diesem Zeitpunkt rund 15.000 Reichsmark jeden Monat in die Stadtkasse ein. Bis zur Entlassung der 1.000 Bergarbeiter im Juni belief sich der Betrag dieser kommunalen Steuer auf rund 23.000 Reichsmark monatlich.

Bürgermeister Oberdrevermann prognostizierte laut Protokollauszug: „Gelänge es nicht, einen erheblichen Teil der zur Entlassung kommenden Arbeiter unterzubringen, so würde die Zahl der Erwerbslosen erheblich anschwellen und große Nachteile für das wirtschaftliche Leben in der Stadt entstehen.“

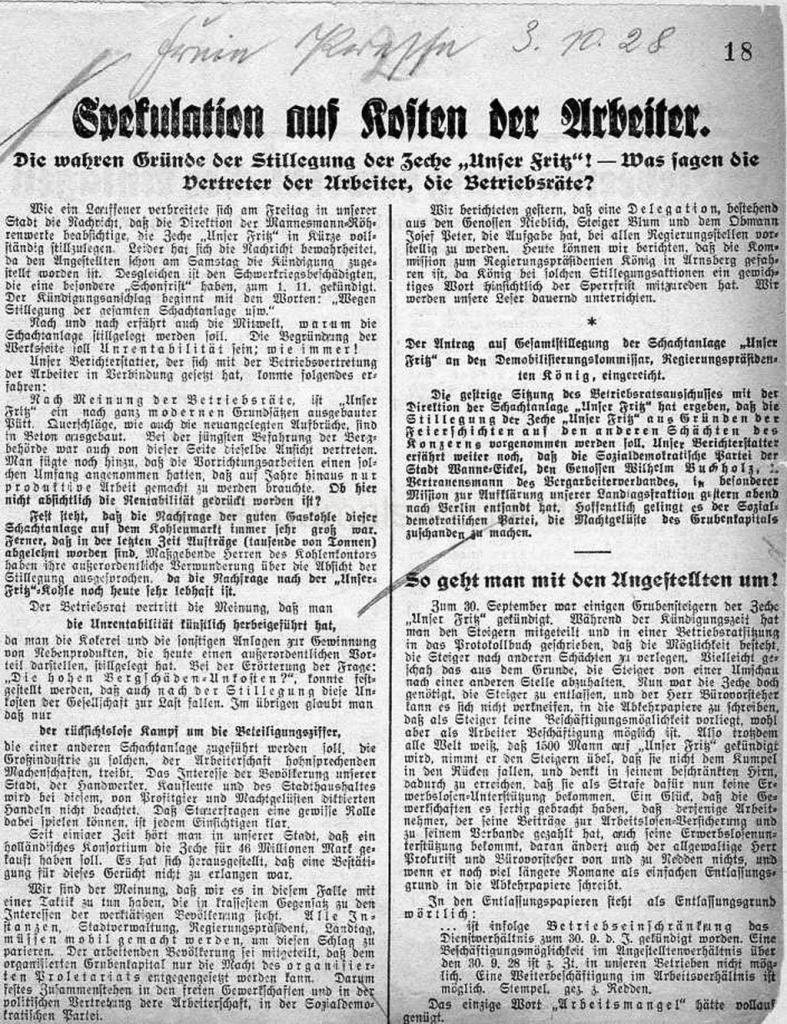

Zwei Tage später erschien in der Zeitung „Freie Presse“ ein Artikel mit der Überschrift „Spekulation auf Kosten der Arbeiter“ und mit dem Untertitel „So geht man nicht mit Angestellten um“. In diesem Artikel kamen die Betriebsräte als Vertreter der Bergarbeiter zu Wort. Nach Meinung der Betriebsräte war Unser-Fritz ein nach ganz modernen Grundsätzen ausgebauter Pütt. Querschläge wie auch neuangelegte Aufbrüche waren in Beton ausgebaut. Bei der jüngsten Befahrung der Bergbehörde wurde diese Ansicht der Betriebsräte bestätigt. Die Betriebsräte berichteten der „Freien Presse“, dass die Vorrichtungsarbeiten einen solchen Umfang angenommen hatten, dass auf Jahre hinaus nur „produktive Arbeit“ ausgeführt werden konnte.

Auf die Frage, ob hier nicht absichtlich die Rentabilität gedrückt worden sei, antworteten die Betriebsräte, dass die Nachfrage nach der guten Unser-Fritzer Gaskohle auf dem Kohlenmarkt immer sehr groß war. Und zwar so groß, dass in der Zeit kurz vor der Veröffentlichung der Stilllegungspläne Aufträge von mehreren tausend Tonnen ausgeschlagen wurden. Die Zeche Consolidation in Gelsenkirchen-Bismarck, die auch zum Mannesmannkonzern gehörte, führte in diesen Tagen Feierschichten durch, weil dort die Kohle nicht so nachgefragt wurde. Die Zeche Consolidation sollte die Grubenfelder der Zeche Unser-Fritz weiterbearbeiten.

Der Betriebsrat vertrat öffentlich die Meinung, dass die Unrentabilität künstlich herbeigeführt wurde. Eine der Maßnahmen war in der Vergangenheit die Stilllegung der Kokerei und damit die Herstellung von Nebenprodukten, die „heute einen außerordentlichen Vorteil darstellen“.

In der „Freien Presse“, die der SPD nahestand, wurde folgender Aufruf der Betriebsräte der Zeche Unser-Fritz veröffentlicht:

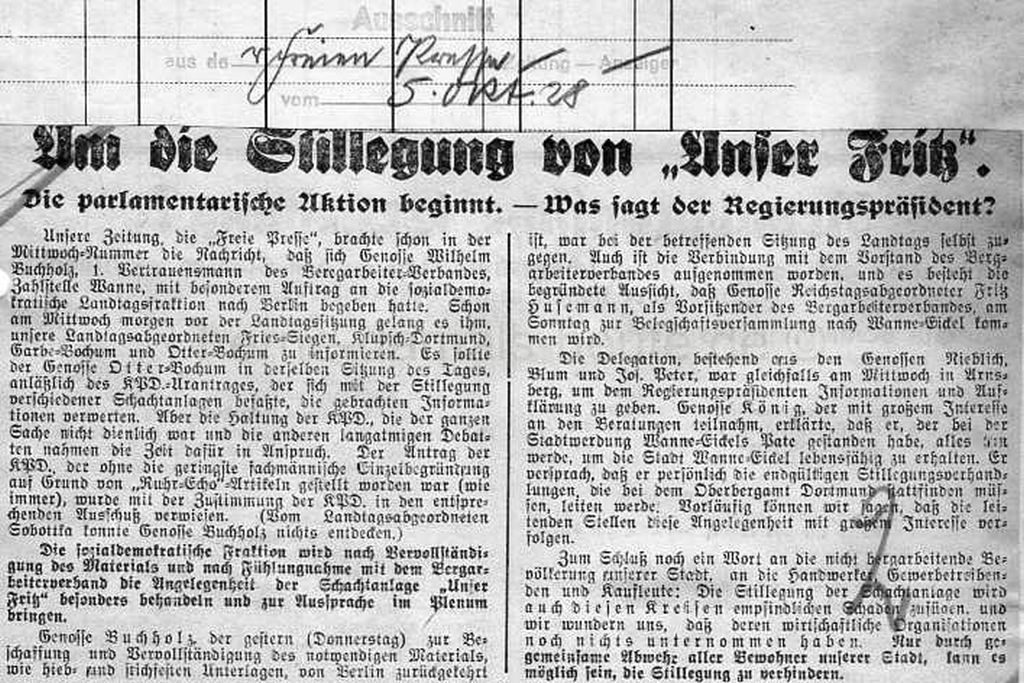

„Wir sind der Meinung, daß wir es in diesem Falle mit einer Taktik zu tun haben, die in krassestem Gegensatz zu den Interessen der werktätigen Bevölkerung steht. Alle Instanzen, Stadtverwaltung, Regierungspräsident, Landtag, müssen mobil gemacht werden, um diesen Schlag zu parieren. Der arbeitenden Bevölkerung sei mitgeteilt, daß dem organisierten Grubenkapital nur die Macht des organisierten Proletariats entgegengesetzt werden kann. Darum festes Zusammenstehen in den freien Gewerkschaften und der politischen Vertretung der Arbeiterschaft, in der Sozialdemokratischen Partei.“ Die örtliche SPD stellte eine parteiinterne Kommission zusammen, die den Auftrag hatte, bei allen Regierungsstellen vorzusprechen. Diese Kommission bestand aus dem Stadtverordneten Nieblich, dem Steiger Blum als stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden und dem Hauer Josef Peter als Betriebsratsvorsitzenden der Zeche Unser-Fritz.

Die gekündigten Steiger erfuhren vom Prokuristen und Bürovorsteher von und zu Redden eine besonders unerfreuliche Behandlung. In ihren Kündigungsschreiben wurde ihnen die Weiterbeschäftigung als Arbeiter angeboten. Der Betriebsrat vermutete, dass das eine Maßnahme war, um die Steiger weiterhin im Betrieb zu halten, denn nach dem Berggesetz war eine Kohleförderung ohne Aufsichtspersonal wegen der Sicherheitsbestimmungen nicht möglich. In den Entlassungspapieren für die Steiger stand wörtlich:

„…ist infolge der Betriebseinschränkung das Dienstverhältnis zum 30.9. d.J. gekündigt worden. Eine Beschäftigungsmöglichkeit im Angestelltenverhältnis über den 30.9.28 ist z.Zt. in unseren Betrieben nicht mehr möglich. Eine Weiterbeschäftigung im Arbeitsverhältnis ist möglich. Stempel. gez. z. Redden.“

Die Presse kommentierte diesen Vorgang: „Ein Glück, daß die Gewerkschaften es fertiggebracht haben, daß derjenige Arbeitnehmer, der seine Beiträge zur Arbeitslosen-Versicherung und zu seinem Verbande gezahlt hat, auch seine Erwerbslosenunterstützung bekommt, daran ändert auch der allgewaltige Herr Prokurist und Bürovorsteher von und zu Redden nichts, und wenn er noch viel längere Romane als einfachen Entlassungsgrund in die Abkehrpapiere schreibt.“

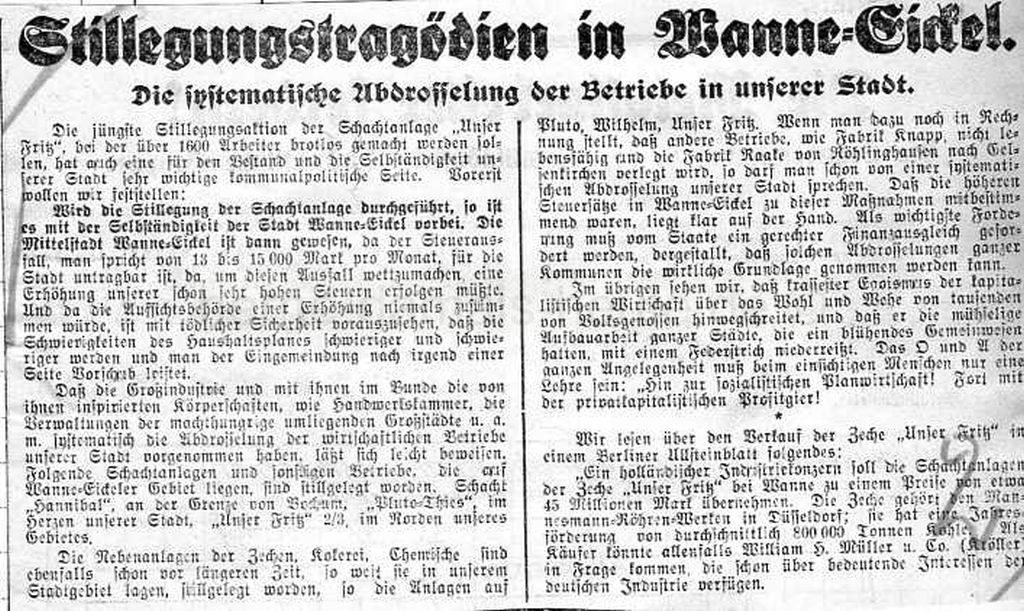

Einen Tag vor einer entscheidenden Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wanne-Eickel publizierte die „Freie Presse“ einen Artikel mit der Schlagzeile „Stillegungstragödien in Wanne-Eickel“ mit dem Untertitel „Die systematische Abdrosselung der Betriebe in unserer Stadt“. Die Redaktion sah aufgrund der Betriebsschließungen innerhalb der jungen Stadt Wanne-Eickel die kommunale Selbständigkeit gefährdet. Ihre zentrale Aussage in diesem Artikel: „Wird die Stillegung der Schachtanlage durchgeführt, so ist es mit der Selbständigkeit der Stadt Wanne-Eickel vorbei. Die Mittelstadt Wanne-Eickel ist dann gewesen, da der Steuerausfall, man spricht von 13 bis 15 000 Mark pro Monat, für die Stadt untragbar ist, da, um diesen Ausfall wettzumachen, eine Erhöhung unserer schon sehr hohen Steuern erfolgen müßte. Und da die Aufsichtsbehörde einer Erhöhung niemals zustimmen würde, ist mit tödlicher Sicherheit vorauszusehen, daß die Schwierigkeiten des Haushaltsplanes schwieriger und schwieriger werden und man der Eingemeindung nach irgend einer Seite Vorschub leistet.“

In diesem Zusammenhang sprach der Redakteur von den „machthungrigen umliegenden Großstädten, die systematisch die Abdrosselung der wirtschaftlichen Betriebe (in Wanne-Eickel) vorgenommen haben“. Das war eine Anspielung auf die Positionen der Städte Gelsenkirchen und Bochum während der parlamentarischen Beratungen im Preußischen Landtag zur Kommunalreform des Ruhrgebietes, die zur Gründung der neuen Stadt Wanne-Eickel im Jahr 1926 führte. Die Entscheidung für die Neugründung der Mittelstadt Wanne-Eickel führte dazu, dass u.a. die Zeche Hannover – ursprünglich auf dem Gemeindegebiet von Röhlinghausen – durch eine neue Grenzziehung nach Bochum verlegt wurde und damit die entsprechenden Steuereinnahmen nach Bochum flossen. Und jetzt stand die Zechenstilllegung der Zeche Unser-Fritz an, mit den Produktionsverlagerungen nach Gelsenkirchen.

Die Redaktion listete im Einzelnen die Betriebsschließungen der vergangenen Jahre auf: Zeche Hannibal, Zeche Pluto-Thies und die Zeche Unser-Fritz Schacht 2/3. Ebenso wurden die Nebenanlagen dieser Zechen wie Kokereien und die Chemischen Betriebe stillgelegt. Weiterhin wurde die Fabrik Knapp in Eickel erwähnt, die als nicht „lebensfähig“ bezeichnet wurde, und die Fabrik Raake in Röhlinghausen, die nach Gelsenkirchen verlegt werden sollte. Die Freie Presse bezeichnete das als „systematische Abdrosselung unserer Stadt“.

Als eine Ursache für diese katastrophale Entwicklung wurden die hohen Steuersätze in Wanne-Eickel benannt. Diese Tatsache spielte auch in der Debatte des Preußischen Landtags eine Rolle, wie es weiter unten dargestellt wird.

Das sozialdemokratische Blatt forderte:

„Als wichtigste Forderung muß vom Staate ein gerechter Finanzausgleich gefordert werden, dergestallt, daß solchen Abdrosselungen ganzer Kommunen die wirkliche Grundlage genommen werden kann. Im Übrigen sehen wir, daß krassester Egoismus der kapitalistischen Wirtschaft über das Wohl und Wehe von Tausenden von Volksgenossen hinwegschreitet, und daß er die mühselige Aufbauarbeit ganzer Städte, die ein blühendes Gemeinwesen hatten, mit einem Federstrich niederreißt. Das A und O der ganzen Angelegenheit muß beim einsichtigen Menschen nur eine Lehre sein: Hin zur sozialistischen Planwirtschaft! Fort mit der privatkapitalistischen Profitgier!“

Am 5. Oktober 1928 tagte zum ersten Mal die Stadtverordnetenversammlung nach der Bekanntgabe der Schließungspläne durch den Mannesmannkonzern. Einstimmig wurde ein Aktionsausschuss eingerichtet, der die Aufgabe hatte, alle Verhandlungen mit den staatlichen Stellen zu führen, um die Realisierung der Pläne des Mannesmannkonzerns zu verhindern. In diesen Ausschuss wurden folgende Stadtverordnete gewählt: Wigge, Friedrich, Cordt, Nieblich, Kapala und Rimbach sowie zwei Vertreter der Berufsvertretung der Zeche Unser-Fritz und als Vertreter der wirtschaftlichen Organisationen der Kaufmann Schnellenbach und Dr. Bender. Im Rahmen der ersten Sitzung dieses Ausschusses wurde eine sechsseitige Stellungnahme an den Regierungspräsidenten in Arnsberg, an das Oberbergamt in Dortmund und an das Preußischen Handelsministerium formuliert, und am 9. Oktober 1928 abgeschickt.

Das zentrale Argument in diesem Schreiben bildeten die enormen wirtschaftlichen und finanziellen Folgen für die Stadt: „Das gewerbliche Leben in der Stadt würde durch den Ausfall der Lohnzahlung, die mindestes im Jahre 6 000 000 Mark beträgt – im Monat März 1928 wurden 550 000 Mark Löhne und Gehälter gezahlt – äußerst großen Schaden leiden. Für die Stadtverwaltung fallen jährlich an Lohnsummensteuer 240 000 Mark aus, – im Monat April und Mai 1928 sind 40 823 Mark gezahlt worden – an Gewerbesteuer nach dem Ertrage ca. 100 000 Mark aus, so daß insgesamt 340 000 Mark Steuern, die im Etat vorgesehen sind, fortfallen. Hinzu kommt die starke Schwächung der Steuerkraft der Gewerbetreibenden infolge des Fortfalls der Lohnzahlungen, wodurch ein weiterer erheblicher Ausfall, der im Etat vorgesehenen Steuer-Einnahme eintreten wird. Ein Ausgleich für den Fortfall dieser Einnahmen, sei es durch andere Steuerquellen, sei es durch Ersparnisse, läßt sich nicht schaffen. Vielmehr wird eine gewaltige Steigerung der Wohlfahrtsausgaben eintreten, für die ebenfalls im Etat keine Deckung vorhanden ist, da die Erwerbslosenunterstützung allein bei kinderreichen Familien nicht ausreichen wird und nach 6 Monaten die Unterstützung aus der Erwerbslosenunterstützung allgemein fortfällt, sodaß nach 6 Monaten mit Einschluß der Familienmitglieder über 9 000 Personen der öffentlichen Fürsorge der Stadt anheim fallen…“

Das vordergründige Argument des Mannesmannkonzerns für die Schließung der Zeche lautete Unrentabilität. In dem Schreiben konstatierte der Ausschuss, dass diese Behauptung in keiner Weise durch den Konzern bewiesen wurde. Die Adressaten des Schreibens wurden in aller Form gebeten, dieses Beweismaterial anzufordern. Weiterhin wurde eindringlich darauf hingewiesen, dass die Zahlung der Gewerbe-Ertragssteuer des Konzerns im Jahr 1927 doppelt so hoch war wie 1926. „Bei dieser guten Wirtschaftslage muß es ein leichtes sein, eine zeitweilige Wirtschaftsdepression zu überwinden.“

Abschließend stellte formal der Oberbürgermeister Kiwit der Stadt Wanne-Eickel den Antrag, im Falle der endgültigen Durchführung der Zechenschließung von den Bestimmungen des Demobilmachungsgesetzes Gebrauch zu machen, um die Zeche Unser-Fritz zu verstaatlichen.

Nach der nächsten Sitzung des Aktionsausschusses zur Verhinderung der Zechenschließung wurde in Ergänzung des ersten Schreibens vom 9. Oktober ein weiteres Schreiben an die drei genannten staatlichen Stellen versendet (13. Oktober 1928). In diesem Schreiben argumentierte die Stadt gegen die Behauptung, die Kohle der Zeche Unser-Fritz sei nicht mehr in dem notwendigen Maße nachgefragt worden. Man wies daraufhin, dass die auf der Wanner Zeche geförderte Kohle vorwiegend in den Export nach Holland ging. Drei Viertel der Kohle wurden im Hafen Wanne verschifft. Vor dem 1. Mai 1928, dem Tag der Einschränkung des Kohlenexports durch das Kohlensyndikat in Essen, fuhr täglich vom Bahnhof Wanne ein „Vertragszug“ nach Holland, der zu fünfzig Prozent mit den Kohlen der Zeche Unser-Fritz beladen wurde. Weiterhin wurden die staatlichen Stellen darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Mannesmannkonzern frühzeitig, als die Stilllegung noch nicht beantragt war, einen holländischen Reeder informiert hatte, dass die Zeche Unser-Fritz keine Kohlen mehr wegen der Zechenschließung ab dem 1. Oktober liefern könnte, obwohl die Schließung zum 1. November 1928 beantragt wurde. Der holländische Reeder kommentierte diese Information der Stadt Wanne-Eickel gegenüber, dass er den Eindruck gehabt hätte, das Kohlensyndikat wolle ihn zwingen, Kohle der Zechen Elisabeth oder Consolidation zu nehmen.

Im Wesentlichen untermauerte die Stadt Wanne-Eickel in diesem Ergänzungsschreiben ihre Position und Forderung nach Verstaatlichung der Zeche Unser-Fritz. Sie führte aus:

„Bei der Übernahme der Zeche durch den Staat, kann dieser nur gewinnen, da der Ausbau, wie zu Anfang geschildert, hervorragend ist und nach der Äußerung des Bergrats Reutler mit jeder Zeche in der Umgebung den Vergleich aushält. Der Ausschuss für Handel und Gewerbe hat vor kurzem den Grundsatz aufgestellt, daß der Staat nur dann eingreifen könne, wenn durch die Stillegung ein sozialer Notstand hervorgerufen würde. Das ist hier der Fall…Die gesetzliche Möglichkeit zur Übernahme ist gegeben auf Grund des § 65 des Allgemeinen Berggesetzes…Das ist im Allgemeinen Berggesetz vorgesehene Verfahren fordert zwar eine gewisse Zeit. Es wird aber durchgeführt sein können, vor Ablauf der 6 Monate, also vor Ablauf des Aufhörens der Erwerbslosenfürsorge und Eintritt der Unterhaltung der 9 000 Menschen aus Mitteln der Wohlfahrtspflege. Ein weiterer Weg zur Übernahme bietet sich auf Grund des Sozialisierungsgesetzes.“

Interessant ist hier, dass der Ausschuss der Stadt Wanne-Eickel das Sozialisierungsgesetz von 1919 ins Spiel bringt. Die Forderung nach Sozialisierung des Bergbaus war durch die Beschlüsse des Kongresses der Arbeiter- und Soldatenräte Deutschlands – dem damaligen höchsten staatlichen politischen Organ der jungen Weimarer Republik – vom Dezember 1918 auf die politische Tagesordnung gesetzt worden. Allerdings wurde das Gesetz nie umgesetzt.

Im Endeffekt waren die Stellungnahmen und Forderungen der Stadt Wanne-Eickel, von allen politischen Parteien vor Ort getragen, auf der Ebene der Preußischen Regierung und des Preußischen Landtags wirkungslos.

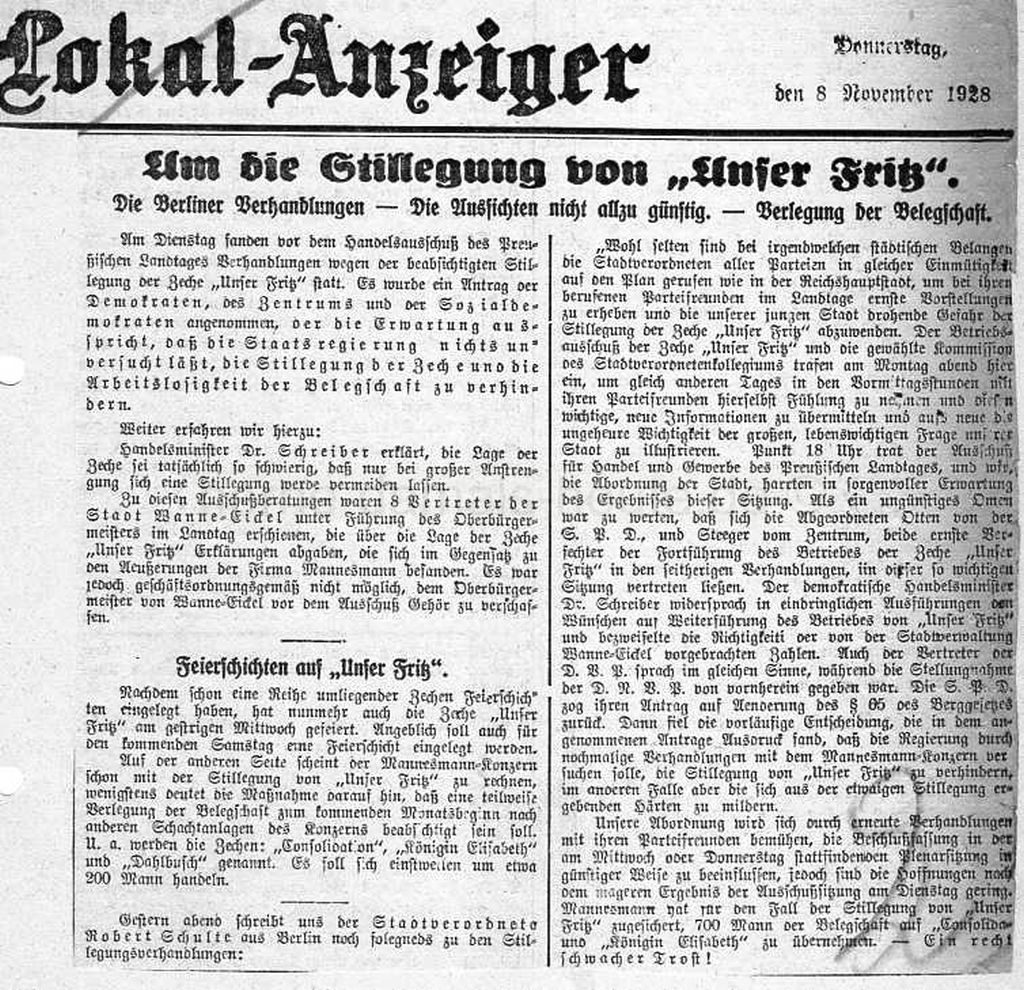

Bereits am 19. Oktober 1928 genehmigte der sogenannte Demobilmachungskommissar der Preußischen Regierung, der Oberbergamtsdirektor Dr. Weise, die Stilllegung der Zeche Unser-Fritz. Als Begründung wurde angeführt, dass die Zeche unrentabel und eine „Inbetriebhaltung“ deshalb nicht möglich sei. Der zuständige Ausschuss des Preußischen Landtags für Handel und Gewerbe befasste sich am 23. und 24. Oktober 1928 sowie am 6. November 1928 mit diesem Vorgang. In dieser ersten Sitzung führten die Vertreter der Staatsregierung aus, dass der Mannesmann-Konzern bei der Bewirtschaftung dieser Zeche im Jahre 1924 einen Überschuss von 495.000 Reichsmark, im Jahre 1925 ein Defizit von 2.078.000 Reichsmark, im Jahre 1926 einen Überschuss von 1.989.000 Reichsmark, im Jahr 1927 ein Defizit von 179.000 Reichsmark und in den ersten acht Monaten des Jahres 1928 ein Defizit von 504.000 Reichsmark bilanztechnisch aufwies.

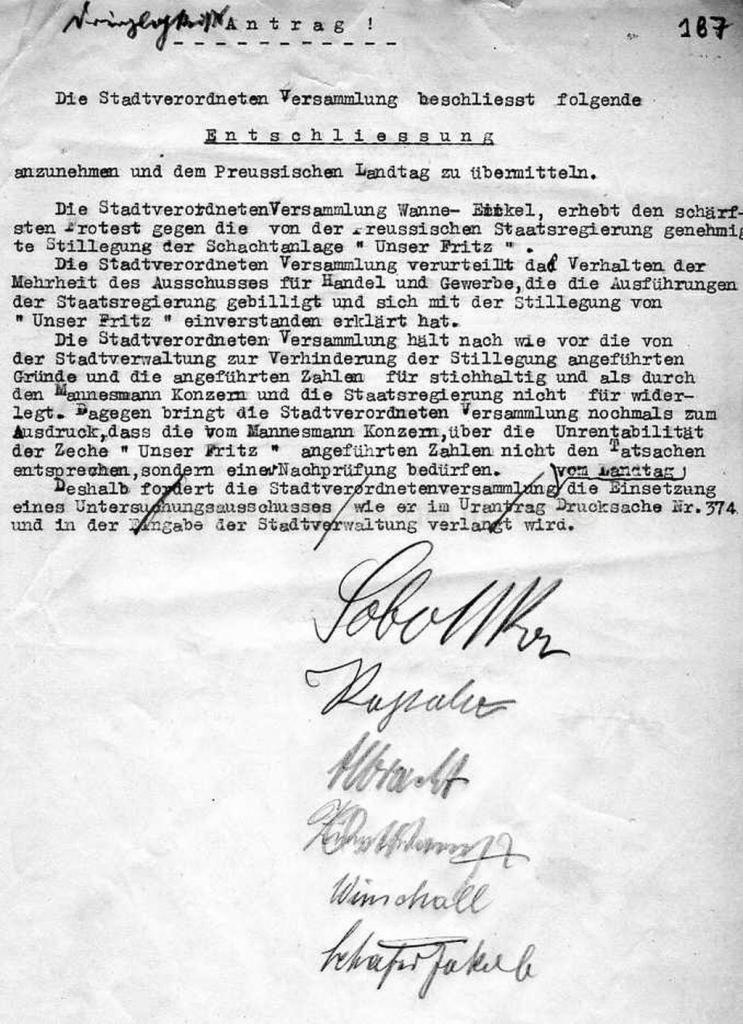

Nach den beiden Sitzungen des Landtagsausschusses sah sich die Stadtverwaltung Wanne-Eickel nochmal gezwungen, in einem umfangreichen Schreiben zu den Beratungen im Landtagsausschuss Stellung zu nehmen. Zentraler Hinweis in diesem Schreiben: „Es wird nochmals darauf hingewiesen, daß die Stadtverwaltung ihre Informationen aus völlig einwandfreier Quelle hat und die Behauptungen der Stadtverwaltung den Tatsachen entsprechen. Allerdings können die Gewährsmänner nicht genannt werden, da diese wirtschaftliche Nachteile befürchten.“ Aufgrund der Tatsache, dass im Landtagsausschuss Aussage gegen Aussage stand, forderten die Stadtverordneten von Wanne-Eickel die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses, was aber nicht erfolgte.

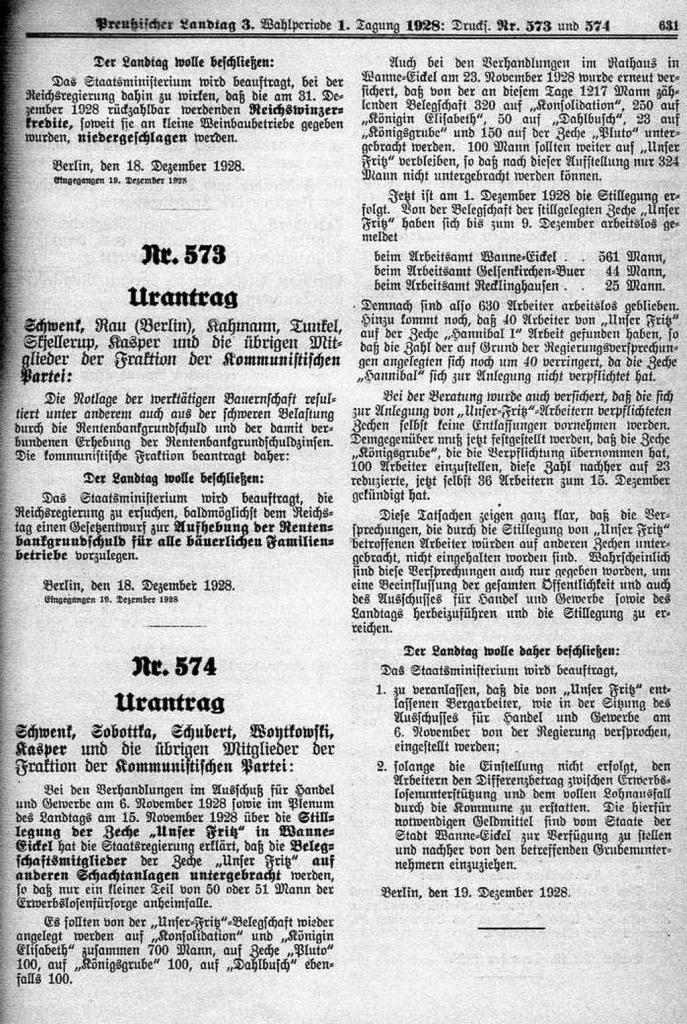

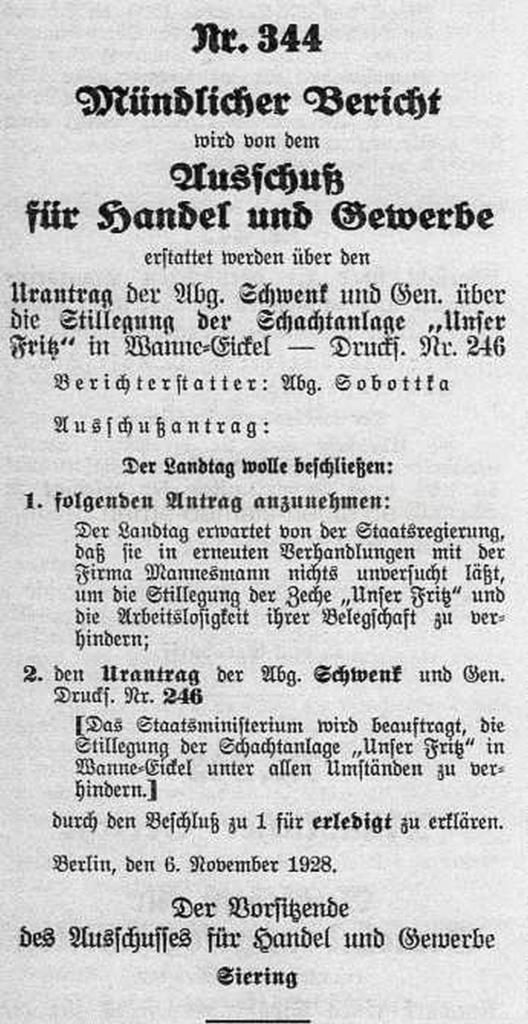

In der parlamentarischen Debatte des Preußischen Landtags am 15. November 1928 unter dem Tagesordnungspunkt 6 „Mündlicher Bericht des Ausschusses für Handel und Gewerbe über den Urantrag der Abg. Schwenk und Gen., betr. die Stillegung der Schachtanlage Unser Fritz in Wanne-Eickel“ führte der Berichterstatter Gustav Sobottka (KPD) aus Wanne-Eickel aus, dass im Landtagsausschuss diese Angaben zur Rentabilität der Zeche bestritten wurde. Der Vertreter der kommunistischen Fraktion führte im Einzelnen aus, dass der Mannesmann-Konzern in den Jahren von 1925 bis 1927 eine Gewinnsteigerung von 2,7 Millionen Reichsmark auf 15,5 Millionen Reichsmark zu verzeichnen hatte. „Die Angaben des Mannesmann-Konzerns über die Unrentabilität der Schachtanlage Unser-Fritz müssen also auf unrichtigen, auf falschen Angaben beruhen, mindestens müssen innerhalb dieses Konzerns Schiebungen vorgenommen sein, die es dem Konzern ermöglichen, obwohl er an und für sich diesen gewaltigen Gewinn gemacht hat, nachzuweisen, daß die einzelne Zeche keinen Gewinn gemacht haben soll.“ (Gustav Sobottka, Stenographisches Protokoll des Preußischen Landtags, 20. Sitzung am 15.11.1928, S. 1.222 ff)

In der Debatte kam zur Sprache, dass die Zeche Unser-Fritz vor dem Verkauf an den Mannesmann-Konzern Jahr für Jahr einen außerordentlich hohen Gewinn erwirtschaftete. Es wurde die Zahl von 40 Prozent Rendite in den Raum gestellt. Weiterhin wurde vorgetragen, dass der Konzern für die Zeche eine spezielle Verlustrechnung aufgestellt hatte. Kurz nachdem der Mannesmann-Konzern die Zeche Unser-Fritz gekauft hatte, wurde im Wanner Norden die Kokerei stillgelegt. Danach wurde die geförderte Kokskohle mit einem Förderanteil von 28 Prozent zur Zeche Consolidation nach Gelsenkirchen transportiert, um dort „verkokt“ zu werden. Die Zeche Consolidation gehörte ebenfalls zum Mannesmann-Konzern. Es wurde nachgewiesen, dass bei einer Förderung von 2.000 Tonnen etwa 500 Tonnen Kohlen von Unser-Fritz nach Consolidation verbracht wurden. Der Gewinn, der aus dieser Kohle und aus dem Koks, der aus dieser Kohle hergestellt wurde, erzielt wurde, wurde nicht der Zeche Unser-Fritz gutgeschrieben, sondern wurde in die Konzernbilanz aufgenommen. Für die überführte Kohle nach Gelsenkirchen schrieb der Konzern der Zeche Unser-Fritz im Jahr 1926 den Betrag von 560.000 Reichsmark gut.

Der Berichterstatter Gustav Sobottka führte weiter aus: „Diese Summe ist jedoch kein Entgelt für die an Consolidation gelieferten Kohlen, sondern ein Entgelt für die stillgelegte Kokerei und für den dadurch entfallenden Gewinn aus Nebenprodukten usw., den die Zeche Unser-Fritz erzielt hätte, wenn sie ihre Kokerei noch selbst betrieben hätte. Bei der Berücksichtigung dieses einen Mangels in der Aufrechnung des Mannesmann-Konzerns und der Staatsregierung ergibt sich bereits folgendes: Für die 500 Tonnen Kohle, die hier täglich sozusagen verschwinden, will ich einmal den Syndikatspreis von 11,20 Reichsmark zugrunde legen. Es werden ja sehr viele Kokskohlen an die einzelnen Unternehmungen verkauft. Von den Eisenwerken, die bei Lübeck an der Ostseeküste liegen, beziehen z.B. sehr viele sofort Kokskohle und stellen dort selbst den Koks her, den sie für ihre Hochöfen gebrauchen. Diese bezahlen 11,20 Reichsmark pro Tonnen für diese Kohle. Wenn wir diesen Preis zugrunde legen, dann ergibt sich, daß statt eines Verlustes von 277.000 Reichsmark für das Jahr umgerechnet eine Summe von 1.176.000 Reichsmark als Gewinn für Unser-Fritz herauskommt.“ (Sobottka, a.a.O, S. 1.223 f)

Wenn also die Frage der Kokskohle außer Betracht blieb, erhielt man auch für die Berechnung der Lohnkosten und der sonstigen Kosten einen nicht realistischen Wert. Aufgrund des Vortrags der Argumente im Landtagsausschuss sah sich die Regierung veranlasst, sich noch einmal mit dem Mannesmann-Konzern in Verbindung zu setzen, um weiteres Zahlenmaterial zu erhalten, um die aufgeworfenen Fragen zu klären. Die Kündigungen für die Bergleute waren zum 15. Oktober 1928 ausgesprochen worden.

In dieser Situation stellte die sozialdemokratische Fraktion im Preußischen Landtag einen Antrag, die Zeche Unser-Fritz aufgrund des Berggesetzes § 65 und 156 zu enteignen. Mit diesem Antrag unterstützte die Fraktion der SPD zunächst den Antrag der Stadt Wanne-Eickel auf Verstaatlichung der Zeche Unser-Fritz, um bei nächster Gelegenheit im Rahmen der parlamentarischen Beratungen fallen zu lassen.

Das zuständige Ministerium lud daraufhin sofort die Direktion der Mannesmannwerke ein, um den Umgang mit diesem SPD-Antrag abzusprechen. Nach diesem Termin erklärte die Direktion des Konzerns, dass die Kündigungsfrist für die Belegschaft auf den 30. November 1928 hinausgeschoben wurde. Auf Nachfrage der SPD wurde diese Entscheidung bestätigt, was von der Fraktion als großer Erfolg in der Bochumer Bergarbeiterzeitung vom 3. November 1928 verkauft wurde.

Am 6. November traf sich erneut der Landtagsausschuss in Anwesenheit der Wanne-Eickeler Kommunalpolitiker, um die offenen Fragen zu klären. Auf Antrag der KPD sollten die Wanne-Eickeler Politiker im Ausschuss Rederecht zur Anhörung bekommen. Mehrheitlich wurde diesem Antrag zugestimmt, doch aufgrund von chaotischen Verhältnissen an diesem Tag während der Sitzung des Landtagsausschusses kam es aus unbekannten Gründen nicht dazu.

Die Regierung war während der Sitzung wiederum bemüht, mit neuen Zahlen die angeblich unabwendbare Entscheidung für eine Stilllegung darzustellen. Einmal seien die Kosten für Holz auf der Zeche Unser-Fritz sehr hoch, trotz des „besten Gebirges im rheinisch-westfälischen Industriegebiet“, so Sobottka. Als weiterer besonderer Posten wurden die Kosten für Bergschäden aufgelistet. Die besondere Lage der Grubenfelder der Zeche Unser-Fritz unter dem Rhein-Herne-Kanal und am Kanal würden besondere Kosten verursachen.

Berichterstatter Sobottka informierte die Abgeordneten im Landtagsausschuss, dass nach Angaben des örtlichen Haus- und Grundbesitzervereins die Bergschäden im Bereich des Kanals sehr gering waren. Im weiteren Verlauf stellte der sozialdemokratische Abgeordnete und Funktionär der Bergarbeitergewerkschaft Otter aus Bochum fest, dass die umliegenden Zechen am Kanal eine Genossenschaft gegründet hätten, mit dem Ziel, den gleichmäßigen Abbau der Kohle unter dem Kanal zu bewerkstelligen. Dadurch würden unregelmäßige und unterschiedliche Bergsenkungen verhindert, die die Wasserstraße gefährden könnten. Auch Otter argumentierte gegen die hier vorgetragenen Argumente für die angebliche „Unrentabilität“ der Wanner Zeche.

Es wurde weiterhin von Seiten der Regierung vorgetragen, dass die Schachtanlage in zwei oder drei Jahren wieder in Betrieb gehen könnte. Das wurde von vielen Landtagsabgeordneten in Frage gestellt, weil die Schaffung einer Verbundanlage der beiden Zechen Unser-Fritz und Consolidation ein Leichtes war. Durch die Herstellung von Querschlägen waren die Grubenfelder beider Zechen zu vereinigen und die Kohle konnte in Gelsenkirchen zu Tage gefördert werden, ohne auf die Schachtanlagen von Unser-Fritz zurückzukommen.

Im Landtagsausschuss kam auch die „Steuerdrückerbergerei“ des Mannesmann-Konzerns zur Sprache. In der Stadt Gelsenkirchen, in der die Konsolidationszechen lagen, wurde die Lohnsumme mit einem Prozentsatz von 2200 % versteuert, in Wanne-Eickel mit 3800 %. Es wurde geschätzt, dass bei der Verlegung der Förderung der Konzern 100.000 bis 120.000 Reichsmark an Steuern gespart hatte. Nach allgemeiner Einschätzung war die junge Stadt Wanne-Eickel nicht in der Lage ihre Steuersätze zu senken, weil sie in Folge einer bereits eingesetzten Arbeitslosigkeit hohe Sozialausgaben hatte und dann noch die allgemeinen Aufgaben einer Kommune zu erfüllen hatte.

Berichterstatter Gustav Sobottka als langjähriger Wanne-Eickeler Gewerkschafter bestens vertraut mit den Internas der Wanne-Eickeler Kommunalpolitik informierte den Landtagsausschuss über einen interessanten Vorgang: „ Damit (Nicht-Absenkung der Steuersätze) ist sogar der Vertreter von Unser-Fritz, Bergassessor Hohendal, einverstanden, denn er hat in der Stadtverordnetenversammlung von Wanne-Eickel im Jahre 1926 dem Steuersatz von 4000 % und im Jahre 1927 einem von solchen von 3800 % zugestimmt, aber mit dem Hintergedanken, daß er für sein Werk einen besonderen Steuervertrag bekommen würde, durch den ihm ein Teil der Steuer wieder erlassen würde. Durch einen Steuervertrag hätte er es fertiggebracht, daß das, was eigentlich er zahlen müßte, die kleinen Unternehmungen, die Kleingewerbebetreibenden usw. zahlen müßten. Das ist ihm unmöglich gemacht worden, denn er hat diesen Steuervertrag aus bestimmten Gründen nicht durchsetzen können. In Wanne-Eickel besteht bei denjenigen, die mit den Verhältnissen halbwegs vertraut sind, die Auffassung, daß diese Stillegung einmal aus diesem steuerlichen Grunde erfolgt ist und daß sie zweitens als ein Akt wegen der Steuergesetzgebung der Stadt Wanne-Eickel und dem nicht zustande gekommenen Steuervertrag zu betrachten ist, wenn auch der Mannesmann-Konzern erklärt haben soll, daß die steuerlichen Verhältnisse nicht die Ursache der Stillegung seien, sondern daß einzig und allein die Unrentabilität den Ausschlag gegeben habe. Aber, wie gesagt, die Unrentabilität ist im Ausschuß nicht nur von Kommunisten angezweifelt worden, sondern auch die Herren vom Zentrum und die Herren von der Sozialdemokratie waren am 23. und 24. Oktober durchweg der Auffassung, daß diese Zahlen nicht stimmen, daß Unser Fritz ein sehr gutes und rentables Werk im Sinne der Kapitalisten ist.“

In dieser Sitzung des Landtagsausschusses am 6. November 1928 überraschten einige Parteien mit einer Kehrtwende in der Frage der Billigung der Zechenstilllegung von Unser-Fritz. Von den Deutschnationalen (DNVP) bis zu den Sozialdemokraten (SPD) stimmten alle – außer der KPD – für die Zechenschließung. Dabei stützten sich die Abgeordneten auf die Erklärung der Regierung, dass die Bergarbeiter der Zeche Unser-Fritz, die durch die Stilllegung arbeitslos werden würden, auf anderen Zechen untergebracht werden. Die preußische Regierung gab an, dass von den 1.458 Belegschaftsmitgliedern auf der benachbarten Zeche Pluto in Wanne 100 Mann untergebracht werden sollten, auf der Zeche Königsgrube in Röhlinghausen ebenfalls 100 Mann, auf der Zeche Dahlbusch in Rotthausen weitere 100 Mann und auf den Schächten der Zeche Consolidation in Bismarck und der Zeche Königin Elisabeth 700 Mann in Essen, so dass auf diese Weise rund 1000 Bergleute mit neuen Arbeitsplätzen versorgt gewesen wären. Für die restlichen Kumpel wurde eine weitere Lösung in Aussicht gestellt.

Die anwesenden Wanne-Eickeler Kommunalpolitiker mussten an diesem Tag erleben, wie ihre eigenen Parteimitglieder aus dem Landtag – bis auf die Vertreter der KPD – die Zechenschließung absegneten und ihnen praktisch in Rücken fielen.

Zum Zeitpunkt dieser regierungsamtlichen Erklärung waren bereits in der Stadt Wanne-Eickel über 1.200 Bergarbeiter arbeitslos, ohne die Stilllegung der Zeche Unser-Fritz. Von diesen 1.200 arbeitslosen Bergleuten hatten weder die Zeche Pluto noch die Zeche Königsgrube auch nur einen einzigen einstellen wollen. Die Zechenverwaltungen vor Ort in Wanne-Eickel erklärten, dass sie keine Bergarbeiter anlegen könnten, vielmehr noch kündigen müssten. Weiterhin wurde von verschiedener Seite im Ausschuss darauf aufmerksam gemacht, dass die erwähnten Zechen in erheblichem örtlichem Abstand vom Wanner Norden liegen und schlecht zu Fuß erreichbar wären. Die preußische Staatsregierung entgegnete, dass von den im Mai 1928 auf der Zeche Unser-Fritz bereits entlassenen Bergleute bis auf 68 Mann wieder eine Anstellung gefunden hätten.

Im Landtagsausschuss wurde auch darüber debattiert, dass zur Verhinderung von Zechenstilllegungen die Möglichkeit bestehe, den Unternehmern, die eine Zeche stilllegen wollen, das Bergwerkseigentum sowie das Eigentum an den Betriebsmitteln zu entziehen. Die kommunistische Fraktion brachte einen entsprechenden Antrag ein, der auch im Landtagsplenum zur Abstimmung stand. In diesem Antrag wurde verlangt, dass auf Grund des § 65 des Berggesetzes das Bergwerkseigentum dem Mannesmann-Konzern entzogen und auf die Kommune übertragen und der Betrieb des Werkes durch die Kommune oder auch einen anderen Kommunalverband fortgesetzt wird. Die Regierung wandte ein, dass auf Grund des § 65 die Enteignung praktisch unmöglich wäre. Der Enteignungsprozess würde monatelang wenn nicht jahrelang dauern und würde an den Dingen nichts ändern. Und es bliebe dabei, dass die Zeche Unser-Fritz unrentabel sei.

Demgegenüber stellten die Betriebsvertretung der Zeche und die Stadt Wanne-Eickel die Behauptung auf, dass der Nachweis der Rentabilität der Zeche Unser-Fritz sehr wohl erbracht wurde. Die Zahlen, die hier auf den Tisch gelegt wurden, waren 5 bis 6 Prozent Rendite.

Die Stadt Wanne-Eickel brachte die oben zitierte umfangreiche Eingabe in den preußischen Landtag ein, die allen Abgeordneten zugesandt wurde. In dieser Eingabe wurde dargelegt, dass die Gründe, die der Mannesmann-Konzern angibt, nicht den Tatsachen entsprechen könnten und dass eine Nachprüfung gefordert wird. Weiterhin forderte die Stadt Wanne-Eickel die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses, der nachprüfen sollte, ob die Angaben des Konzerns korrekt gemacht wurden. Die Eingabe der Stadt Wanne-Eickel wurde von allen in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Parteien unterstützt. Alle Stadtverordneten von Wanne-Eickel und die Vertreter aller politischen Parteien waren der Auffassung, dass die in der Eingabe gemachten Fakten richtig sind und nicht widerlegt werden konnten. Die Mitglieder der unterschiedlichen Parteien des betreffenden Ausschusses der Stadt Wanne-Eickel reisten regelmäßig zu den parlamentarischen Beratungen des Preußischen Landtags nach Berlin und wurden so Zeugen des Verfahrens.

Der sozialdemokratische Abgeordnete Otter aus Bochum machte noch auf ein interessantes Faktum aufmerksam, nämlich dass die Zeche Unser-Fritz aufgrund der Kohlenqualität nie Absatzprobleme gehabt hatte: „Die Zeche Unser-Fritz hat nicht den geringsten Verlust gehabt, weil ja das Rheinisch-Westfälische Kohlensyndikat die Preise zahlt, die vorgeschrieben sind. Aber mich interessiert folgendes: Herr Direktor Capenberg vom Rheinisch-Westfälischen Kohlensyndikat hatte in der in Betracht kommenden Sitzung erklärt, daß das Syndikat niemals – sagen wir einmal: eine Schwierigkeit mit dem Absatz der Kohlen der Zeche Unser-Fritz gehabt hat. Im Gegenteil, er sagte, daß der Exportzug nach Holland stets mit den Kohlen der Zeche Unser-Fritz beladen wurde. Es bestand eine große Nachfrage. Aber als Ende September die Verwaltung der Zeche dem Syndikat Mitteilung von ihrer Absicht machte, die Zeche Unser Fritz stillzulegen, ist der Exportzug nach Holland mit Kohle anderer Zechen beladen worden.“ (Otter, Preuß.Landtag, 20.Sitzung am 15.11.1928, S. 1.254) Weiterhin kritisierte Otter die Zechenverwaltung von Unser-Fritz, die sich im Unterschied zu anderen Zechenverwaltungen, die auch mit Stilllegungsplänen beschäftigt waren, nie konsequent für die Erhaltung der Schachtanlage eingesetzt hätte.

Am 1. Dezember 1928 erfolgte die Stilllegung der Zeche Unser-Fritz. Drei Wochen später zeigte sich, dass die Versprechungen der Regierung vom 6. November 1928 nach Weiterbeschäftigung der Unser-Fritzer Kumpel nicht eingehalten wurden. Auch bei Verhandlungen im Rathaus in Wanne-Eickel wurde am 23. November 1928 erneut versichert, dass von der an diesem Tage 1.217 Mann zählende Belegschaft 320 auf Konsolidation, 250 auf Königin Elisabeth, 50 Mann auf Dahlbusch, 23 auf Königsgrube und 150 Mann auf der Zeche Pluto untergebracht werden sollten. 100 Mann sollten weiter auf der Zeche Unser-Fritz für die Durchführung der Notstandsarbeiten verbleiben, so dass nach dieser Aufstellung nur 324 Mann nicht untergebracht waren. Bis zum 9. Dezember 1928 hatten sich 561 Mann beim Arbeitsamt Wanne-Eickel, beim Arbeitsamt Buer 44 Mann und beim Arbeitsamt Recklinghausen 25 Mann arbeitslos gemeldet. Bis zu diesem Zeitpunkt waren 630 Bergarbeiter der Zeche Unser-Fritz arbeitslos geblieben. Bei der Beratung im Wanne-Eickeler Rathaus wurde auch versichert, dass die sich zur Anlegung von Unser-Fritz-Arbeitern verpflichteten Zechen selbst keine Entlassungen vornahmen. Die Zeche Königsgrube, die sich für die Übernahme von 100 Kumpel verpflichtet hatte, kündigte selbst zum 15. Dezember 1928 insgesamt 36 Arbeitern und übernahm nur 23 Bergleute. Man darf heute vermuten, dass die Versprechungen der preußischen Staatsregierung den Zweck verfolgten, die Entscheidung des Landtags im Sinne des Mannesmann-Konzerns zu beeinflussen, um die Zustimmung zur Zechenstilllegung zu erreichen.

Die KPD-Fraktion um Gustav Sobottka brachte am 19. Dezember 1928 einen Antrag in den Landtag ein, der lautete:

„Der Landtag wolle beschließen:

Das Staatsministerium wird beauftragt,

1. zu veranlassen, daß die von Unser-Fritz entlassenen Bergarbeiter, wie in der Sitzung des Ausschusses für Handel und Gewerbe am 6. November von der Regierung versprochen, eingestellt werden;

2. solange die Einstellung nicht erfolgt, den Arbeitern den Differenzbetrag zwischen Erwerbslosenunterstützung und dem vollen Lohnausfall durch die Kommune zu erstatten. Die hierfür notwendigen Geldmittel sind vom Staate der Stadt Wanne-Eickel zur Verfügung zu stellen und nachher von den betreffenden Grubenunternehmern einzuziehen.

Berlin, den 19. Dezember 1928.“

Die Mehrheit der Abgeordneten des Preußischen Landtags sahen sich nicht in der Lage, diesem Antrag zuzustimmen.

Um die Geschichte der Zeche Unser-Fritz zu Ende zu erzählen, sei hier erwähnt, dass am 1. Januar 1936 die Schachtanlage wieder in Betrieb gesetzt und die Schächte dienten der Zeche Consolidation zur Seilfahrt und Materialförderung. Im Zuge der Bergbaukrise in den 1960er Jahren wurde die Förderung im Baufeld Unser-Fritz eingestellt. Das Baufeld wurde im Rahmen des Verbundes der Zechen Hugo und Consolidation im Jahr 1993 aufgegeben und die Schächte wurden verfüllt. Die Tagesanlagen wurden bis auf den Malakowturm abgerissen.

Nobert Kozicki

Auch interessant: