Eine Gegenrede auf einen sich hartnäckig haltenden Mythos

Seit 2019 hing sie da, die Zahl 535, angebracht am Cranger Tor. Zu einer Fortschreibung in den Jahren 2020 und 2021 kam es nicht – Corona sei Undank. 2019 begann für die Cranger Kirmes eine neue Zeitrechnung. Weg von der bisherigen Zählweise der Nazis, die aus propagandistischen Gründen 500 Jahre Cranger Kirmes im Jahr 1935 feierten, hin zu dem symbolischen Ankerdatum 1484, das eine Expertenrunde empfahl. Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda und der Ältestenrat der Stadt Herne schlossen sich dieser Empfehlung an. Nicht jeder war damit einverstanden.

Wenn es um das Alter der Kirmes geht, hält sich dabei hartnäckig der 10. August 1449. Am besagten Tag soll die Cranger Kapelle dem Heiligen Laurentius geweiht worden sein. Zuletzt versuchte sich eine 2020 veröffentlichte Arbeit an einer entsprechenden Beweisführung.1

Grundlage dieser Datierung war und ist allerdings eine wiederholt fehlerhaft interpretierte Urkunde.2 Mehr noch, die Kapelle wurde einem anderen Heiligen gewidmet. Zwei Urkunden aus den Jahren 1521 und 15263 belegen das. Antonius der Große war der erste Patron der Cranger Kapelle. Dessen Gedenktag ist der 17. Januar. Später ist vielleicht aus der Antonius- die Laurentiuskapelle geworden. Wann der eine Heilige dem anderen den Rang abgelaufen haben könnte, ist allerdings nicht überliefert. Unüblich war so etwas aber nicht. Derartige Wechsel kamen im Laufe der Jahrhunderte häufiger vor, wenn etwa die Kirche Reliquien eines bedeutenderen Heiligen erhielt oder ein anderer Heiliger dem Zeitgeist mehr zu entsprechen schien. Oft wurde dann der zweite Heilige Hauptpatron.4 So mag es sein, dass Laurentius der populärere Heilige in Crange war, weil der alljährlich stattfindende Pferdemarkt in der Regel an einem Laurentiustag abgehalten wurde. Möglich auch, dass er nach der Reformation Hauptpatron des seit etwa 1577 zum evangelischen Gotteshaus gewandelten Kirchleins wurde. Vielleicht hatte man im Laufe der Zeit auch nur vergessen, dass es Antonius war, der der Kapelle den Namen gab. Wie auch immer.

Fakt ist, dass bereits 1992 Annette Krus-Bonazza in ihrem bis heute gültigen Standardwerk „Auf Cranger Kirmes“5 und 2010 das Stadtarchiv in einer Ausstellung6 auf diese Tatsache hingewiesen haben. Warum spätere Arbeiten zum Thema das ignorieren verwundert. Irritation macht sich breit, wenn behauptet wird, Krus-Bonazza hätte sich in ihrem Werk auf eine „profane“ Spurensuche begeben und habe nur nach dem Beginn des Pferdemarktes, nicht aber nach dem Beginn der Laurentiuskirchweih gesucht. Offensichtlich hat der Urheber dieser Behauptung „Auf Cranger Kirmes“ nicht sorgfältig gelesen, denn Krus-Bonazza geht sehr wohl auf den vermuteten Kirchweihursprung ein. Ergebnis: siehe oben. Die Suche nach dem Datum der Antoniuskirchweih hätte jedenfalls mehr Sinngehalt, dürfte aber für die Bestimmung des Alters der Cranger Kirmes obsolet sein.

Abenteuerlich bis geschichtsklitternd wird es in diesem Zusammenhang, wenn behauptet wird, dass die Cranger Kirmes von 1449 bis 1935 Laurentiuskirchweih genannt wurde und von da an es nur noch „Cranger Kirmes“ hieß, weil der religiöse Ursprung von den Nazis bewusst verleugnet und durch eine profane ideologische Begründung ersetzt wurde. Woher diese Erkenntnis kommt? Keine Ahnung. Im Stadtarchiv finden sich jedenfalls keine Hinweise, nicht mal in homöopathischen Spuren. Der Urheber dieser überraschenden These liefert auch keine Belege in Sachen Cranger Kirmes vs. Laurentiuskirchweih. Schade.

Fakt ist, dass Laurentius den Nazis sehr gelegen kam. Bereits im Kirmesjahr 1933 rückte die nationalsozialistisch gefärbte Festberichterstattung der Wanne-Eickeler Volkszeitung die Geschichte des Jahrmarktes in Zusammenhang nationaler Traditionen. Im August des Jahres erschien dort ein Artikel, der – gestützt auf die Erkenntnisse des „neu anbrechenden Forschungsabschnitts der deutschen Volkskunde“ – über die historische Bedeutung des Laurentiustages bzw. des Cranger Kirmestermins informierte. Darin wurden die nationalen Ereignisse, die die Verehrung des Heiligen Laurentius förderten, dem besonderen Interesse der Leserschaft empfohlen. Der Verfasser betonte, dass die siegreiche Ungarnschlacht Kaiser Ottos am Laurentiustag des Jahres 955, anlässlich derer der Monarch ein Gelübde gegenüber dem Heiligen Laurentius abgelegt hatte, bewirkt habe, dass Laurentius seither „für das ganze gerettete Deutschland der Lieblingspatron auf lange Jahrhunderte“ geworden sei. Nachzulesen, na klar, bei Annette Krus-Bonazza, selbstverständlich mit Beleg.

Auch ein Blick in den umfangreichen Zeitungsbeständen des Stadtarchivs lohnt sich. So titelte etwa die regimetreue Westfälische Landeszeitung „Rote Erde“ am 15. August 1935: „Hinter den Kulissen der Laurentius-Kirmes“. Und auch nach 1935 finden sich in der örtlichen Presse freundliche Laurentiusberichte. Umgekehrt nannten die lokalen Zeitungen den Rummel schon weit vor 1935 hauptsächlich Cranger Kirmes. Hier und da auch mal Laurentius-Kirmeß. Laurentiuskirchweih? Nie.

Dem Cranger Gutsherrn Freiherr von Rump sowie dem Historiker und Pfarrer(!) von Steinen waren der Begriff „Laurentiuskirchweih“ ebenfalls nicht geläufig. Die beiden Herren nannten den Rummel schlicht und einfach Jahrmarkt. Der eine im Jahr 1703,7 der andere 1757.8

Der an Fakten interessierte Heimatforscher wird erkennen, dass die angebliche Laurentiuskirchweih ein Mythos ist. Mythen sind aber eben nur Mythen und damit höchstwahrscheinlich unwahr.

Eins noch: Nicht nur, dass dem armen Antonius bestenfalls eine Nebenrolle in der bekannten Heimatforschergeschichtsschreibung zugewiesen wird, wird obendrein bis heute der „falsche“ Antonius als Cranger Schutzheiliger tradiert. Zur Klarstellung: Nicht Antonius von Padua ist es, sondern Antonius der Große. Für die Heiligenkenner unter uns: das ist der mit dem Antoniusschwein.

Die Urkunde von 1526 lässt zudem einen interessanten Schluss zu, nämlich den, dass die Kapelle nicht viel früher als 1484, dem Jahr, in dem diese erstmalig urkundlich erwähnt wird, erbaut wurde.

In der besagten Urkunde geht es um die Nachfolge des 1526 verstorbenen Pfarrers der Kapelle St. Antonii zu Crange namens Johannes de Brylon. Der Verstorbene wiederum war laut der evangelischen Kirchengemeinde Crange und einer heimatgeschichtlichen Arbeit aus dem Jahr 1961 der erste Pfarrer der Gemeinde. Allerdings haben beide Quellen den Tod von de Brylon und dessen Nachfolge um satte 60 Jahre vorverlegt. Vielleicht, um die behauptete Kirchweihe 1449 stimmig zu machen? Die Jahre von ca.1500 bis 1530 jedenfalls sind laut Kirchenchronik in Sachen Pfarrer nicht nachvollziehbar. Logisch, beginnt die Geschichte der Geistlichen durch den „vorgezogenen“ Tod des ersten Cranger Pfarrers 60 Jahre zu früh. Schließt man die Lücke mit dem tatsächlichen Todesjahr 1526 könnte man zu dem Ergebnis kommen, dass der „Kirchenbetrieb“ erst später als 1449 aufgenommen wurde, womöglich nicht viel früher als 1484. Eventuell wurde die Kapelle sogar zunächst privat genutzt und erst nach 1484 geweiht.9 Es sei denn, Johannes de Brylon hätte für die damalige Zeit ein bemerkenswertes „Methusalem-Alter“ erreicht oder aber es gab vor ihm noch einen anderen Pfarrer.

Wann und von wem die Kapelle letztendlich gestiftet, erbaut und geweiht wurde, kann nach derzeitigem Forschungsstand nicht seriös beantwortet werden. Leider.

Fazit: Das Cranger Kirchweihfest und die Entwicklung der Kirmes stehen in keinem Zusammenhang, Jahrmarkt und Laurentiustag aber schon. Freuen wir uns, dass 2022 die (symbolisch fortgeschriebene) 538. Cranger Kirmes stattfinden konnte.

Jürgen Hagen, Juni 2023

Anmerkungen

- Viehweger, Wolfgang. Laurentiuskirchweih – Die Kapelle von Crange und wie alles begann. Frischtexte Verlag. Herne. März 2020. ↩︎

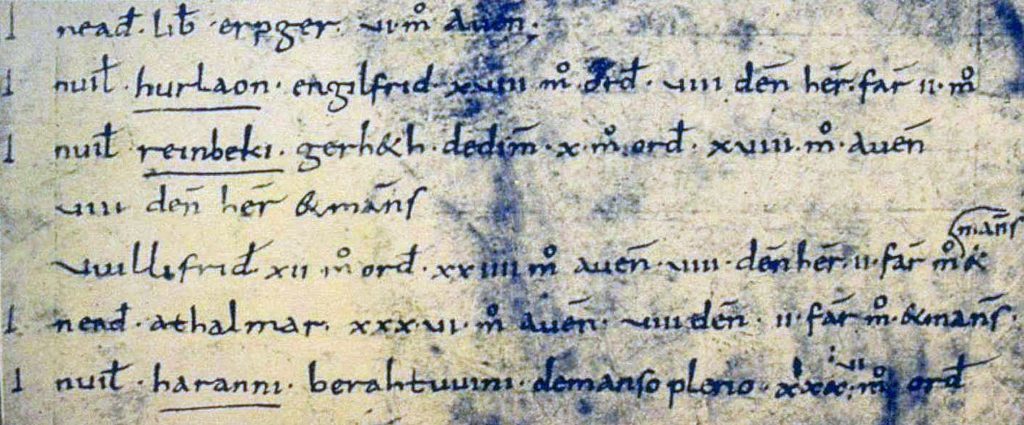

- In der Urkunde vom 3. Januar 1449 (Inventar des Graf von Spee’schen Archivs Ahausen, Landesamt für Archivpflege (Hg.), Verlag Aschendorff, Münster 1968, Urkunde Nummer 185, S. 68. Das Inventarbuch kann im Stadtarchiv Herne eingesehen werden.) gestattete die römische Kurie dem Theoderich van Eickel (Derick van Eykel) lediglich, einen tragbaren Altar zu besitzen, um darauf im Hause Crange oder in anderen Kapellen für seine Familie und seine Angestellten die heilige Messe und andere kleine Gottesdienste zu feiern. Ein Tragaltar durfte nur an nicht benedizierten oder konsekrierten Orten, z. B. in einem nicht geweihten Gotteshaus, in einem Privathaus oder im Freien benutzt werden. Dieses Privileg war stets persönlich, d.h., es galt nur für den urkundlich Genannten. Dieser musste nicht Geistlicher sein, sondern konnte z. B. dem niederen Adel angehören. Die Messen und Gottesdienste mussten aber immer von einem ausgebildeten Priester abgehalten werden. (Aus: Der Christliche Altar in seiner geschichtlichen Entwicklung, Joseph Braun S.J, Alte Meister Guenther Koch & Co., München 1924, Seiten 75ff.). Dieses kanonische Sonderrecht wurde fortlaufend verlängert. So genehmigte noch am 28. März 1812 der Generalvikar zu Köln die Feier des heiligen Meßopfers auf einem Tragaltar in der Cranger Hauskapelle abzuhalten (Inventar des Graf von Spee’schen Archivs Ahausen, Bestand Crange, Akten betr. die katholische Kapelle zu Crange und Feier des hl. Meßopfers, Laufzeit 1745 bis 1850, S. 469 und 470.). Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass es einen Vertrag gab, eine Hauskapelle am Cranger Adelssitz zu erbauen. (Inventar des Graf von Spee’schen Archivs Ahausen, Bestand Crange, Abteilung I, Haus Crange, Nr. 1, Kontrakt zwischen Heinrich Franz von Rump und Meister Hans Michael Moser betr. Umbauten am Haus Crange und Erbauung einer Haus-Capelle am Tor (samt Abrechnung), 27.7.1713). Am 01. März 1871 schließlich wurde eine Filiale der katholischen Kirchengemeinde St. Marien Eickel für die Gemeinden Bickern und Crange im Haus Crange eingerichtet, die die Grundlage für die St. Laurentius-Pfarrei bildete. Für den Gottesdienst wurde der Rittersaal des nach einem Brand von 1761 wiederaufgebauten Haus Crange als Kapelle genutzt. ↩︎

- Inventar des Graf von Spee’schen Archivs Ahausen, Urkunden Nummern: 350, S. 129 und 365, S. 135. ↩︎

- Alois Schröer: Patron, Patronin, Patrozinium. In: Walter Kasper (Hg.): Lexikon für Theologie und Kirche. 3. Auflage. Band 7. Herder, Freiburg im Breisgau 1998, S. 1478 ff. ↩︎

- Krus-Bonazza, Annette. „Auf Cranger Kirmes“. F. Coppenrath Verlag. Münster 1992. S. 25 und 26. ↩︎

- Ausstellungsdokumentation “Es war einmal… Crange gestern und heute”, Stadtarchiv Herne, Herne 2010. ↩︎

- Inventar des Graf von Spee’schen Archivs Ahausen, Bestand Crange, Abteilung XIII. Prozesse, Nr. 14, Von Rump zu Crange ca. Frhrn. v. Strünkede zu Dorneburg und Genossen wegen der Anlage und Bepflanzung eines Platzes bei der Vorburg des Hauses Crange, des Jahrmarktes zu Crange, Markenangelegenheiten u. a., Vol I und II, Laufzeit 1702 bis 1728, S. 486. ↩︎

- Westphälische Geschichte, Johann Diederich von Steinen, Lemgo 1757, S. 289. ↩︎

- Den Schluss kann man aus der Tatsache ziehen, dass bei der ersten urkundlichen Erwähnung kein Patron genannt wurde, sondern lediglich von einer Kapelle gesprochen wird. Ein Hinweis gibt auch eine Rechtsstreitigkeit zwischen von Rump und der evangelischen Kirchengemeinde Crange. Im Jahr 1648 versuchte von Rump gerichtlich feststellen zu lassen, dass die Kapelle keine Kirche, sondern nur eine Hauskapelle sei (Inventar des Graf von Spee’schen Archivs Ahausen, Bestand Crange, Abteilung XII. Kirche, Friedhof, Schule, Verfügung des Kurfürsten Friedrich Wilhelm betr. Verfall des von Rumpschen Collationsrecht bei der Pfarrercollation für das Jahr 1647, dagegen Einspruch des von Rump am 13.06.1648, Seite 466). Wenn auch dieses Ansinnen keinen Erfolg hatte, spricht einiges dafür, dass das kleine Gotteshaus anfangs nicht benediziert oder konsekriert war und hier lediglich vor dem Tragaltar die heilige Messe und andere kleine Gottesdienste abgehalten wurden. Bekräftigt wird diese Vermutung durch das von Peter Ilisch und Christoph Kösters 1992 herausgegebene Buch „Die Patrozinien Westfalens von den Anfängen bis zum Ende des alten Reiches“. Auf Seite 398 ist vermerkt, dass die Cranger Kapelle zunächst dem adeligen Haus Crange gedient habe und sie erst im Spätmittelalter eine Pfarrkirche geworden sei. ↩︎