Sodingen, Börnig und Holthausen vor über 170 Jahren — Die Aufteilung der Gemeinden

Für den Stadtteil Sodingen, umfassend die früheren Gemeinden Sodingen, Börnig und Holthausen, liegt im Stadtarchiv Castrop ein Einwohnerverzeichnis vom 03.12.1849 vor, das sämtliche Bewohner mit Namen, Beruf und Konfession angibt.

Die drei erhaltenen Urlisten, die auf Grund einer Volkszählung aufgestellt wurden, geben in ausführlicher Weise Aufschluss über die Zusammensetzung der Einwohnerschaft und die wirtschaftlichen Verhältnisse vor 100 Jahren. Verglichen mit den entsprechenden Zahlen von heute, wird hier besonders deutlich, wie sich innerhalb eines Jahrhunderts drei kleine Dorfgemeinden zu menschen- und arbeitsreichen Vororten einer Großstadt entwickelten.

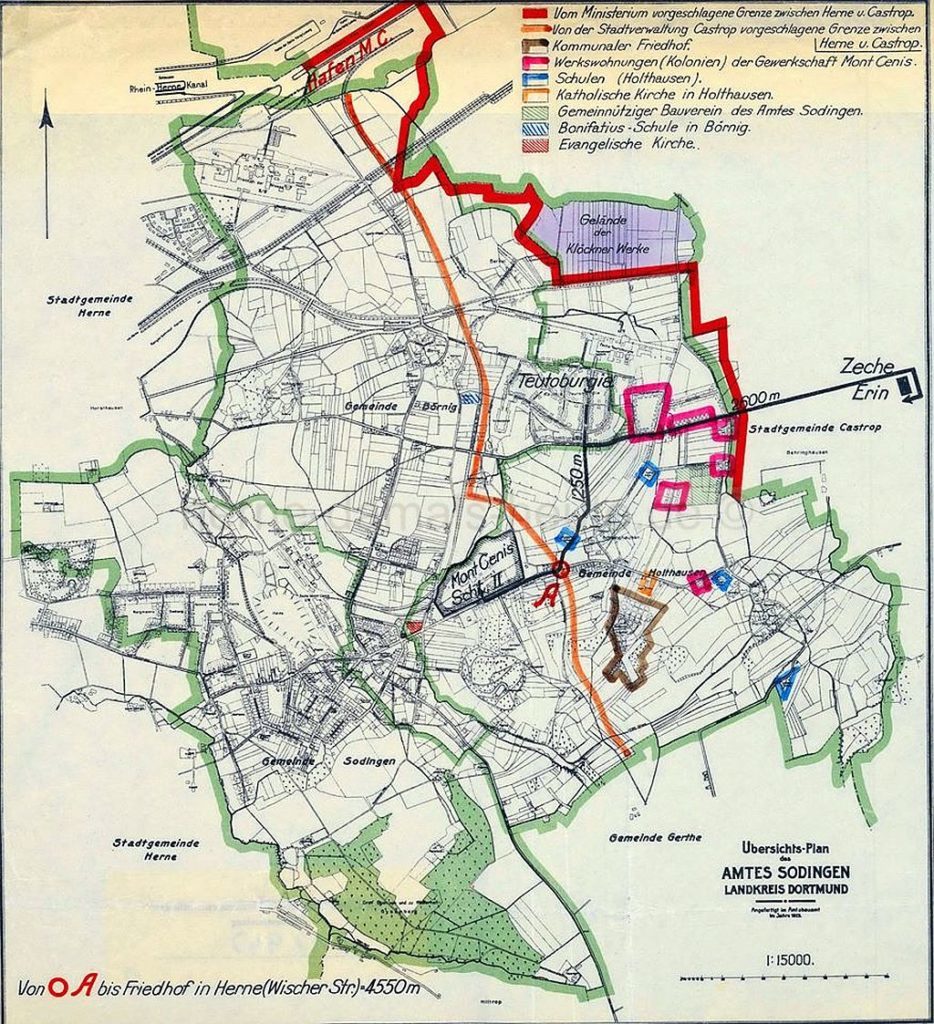

Die Stadt Castrop mit 4100 Einwohnern bildete damals den wirtschaftlichen, verkehrsmäßigen und kulturellen Mittelpunkt für ihre weitere Umgebung. Zu diesem Gebiet, das bis 1844 Bürgermeisterei Castrop und dann mit der Einführung der Landgemeindeordnung Amt Castrop hieß, gehörten auch die drei Dörfer Sodingen, Börnig und Holthausen. Infolge der starken Zunahme der Bevölkerungszahl vereinigte man diese drei Gemeinden im Jahre 1902 zum Amte Sodingen, das bis zu seiner Eingemeindung nach Herne im Jahre 1928 durch Amtmann Wiethoff verwaltet wurde.

Sodingen, Börnig und Holthausen bildeten vor 170 Jahren kleine bäuerliche Landgemeinden. Sodingen setzte sich zusammen aus den „Ortschaften“ Bauerschaft Sodingen, Königliche Domäne Altstedde, Bauerschaft Gysenberg und Rittergut Gysenberg. Zu Börnig gehörten die Bauerschaften Börnig, Voßnacken, Vellwig und das Rittergut Schadeburg. Holthausen gliederte sich in die Bauerschaften Holthausen, Börsinghausen und Oestrich.

Die Aufteilung der Gemeinden nach Bevölkerungszahl und Konfessionen zeigt folgende Übersicht:

| katholisch | evangelisch | gesamt | |

| Sodingen-Gysenberg | 202 | 46 | 248 |

| Börnig | 255 | 33 | 288 |

| Holthausen | 220 | 52 | 272 |

| Insgesamt | 677 | 131 | 808 |

Eine Betrachtung der in dem vorliegenden Verzeichnis angeführten Berufe lässt erkennen, dass die drei Gemeinden damals noch rein bäuerlicher Natur waren. Die Bevölkerung zog ihren Unterhalt ganz überwiegend aus der Landwirtschaft. Unter den 130 Familien, die in den Listen genannt werden, finden sich 33 Landwirte, 13 Kötter und 24 Tagelöhner. Es lebten also über 50 Prozent der Bewohner unmittelbar von der Bearbeitung des Bodens. Der restliche Teil der Bevölkerung setzt sich durchweg aus selbstständigen Handwerkern zusammen. Einen Bergmann oder einen Industriearbeiter suchen wir in dem Verzeichnis vergebens, ein Zeichen, dass der Bergbau bis 1819 unsere engere Heimat noch nicht erreichte (Die erste Steinkohlenzeche in Herne – Shamrock – wurde 1856, in Castrop – Erin – wurde 1866 abgeteuft.).

Je nach der Größe des Besitztums nennt sich der damalige Landwirt Oekonom, Erbbauer, Halbbauer oder Kötter. Die Kötter besaßen ein kleines Eigentum (Kotten) und übten häufig neben der Landarbeit ein Handwerk aus. Die Tagelöhner arbeiteten in der Regel auf einem bestimmten Bauernhof gegen Tagelohn und Deputat und wohnten in kleinen Fachwerkhäusern, die ihrem Arbeitgeber gehörten. Man nannte sie in hiesiger Gegend „Inwiihner“ (Einwohner). Diese wirtschaftliche Verbundenheit zwischen Bauernhof und Arbeiter, die sich oft über mehrere Generationen erstreckt, hat sich in einzelnen Fällen bis in die letzten Jahrzehnte hinein erhalten.

Aus den in der Aufstellung angegebenen Handwerkern seien hier die wichtigsten herausgegriffen:

8 Weber, 6 Schneider, 5 Schmiede, 4 Schuster, 4 Zimmerleute, 4 Faßbender (Böttcher), 3 Holzschuhmacher, weiter Sattler, Rademacher (Stellmacher), Schreiner und Maurer. In der „guten alten Zeit“ war es noch üblich, dass viele Handwerker, z. B. Schneider, Schuhmacher, Sattler und Rademacher, im Hause ihres Auftraggebers arbeiteten, wo sie ihre Rohstoffe und als Entgelt für ihre Arbeit freie Beköstigung und einen geringen Barlohn erhielten.

Unter den handwerklichen Betrieben des vergangenen Jahrhunderts war in allen dörflichen Gemeinden die Hausweberei stark vertreten. Das zeigt auch diese Zusammenstellung. Im benachbarten Kirchspiel Henrichenburg befanden sich zu gleicher Zeit unter 70 Familien sogar 15 Leineweber. Jeder Bauer besaß sein Flachsfeld. Die Verarbeitung des Flachses bis zum gesponnenen Garn gehörte in den meisten Familien zur regelmäßigen Winterbeschäftigung. Im Gegensatz zum östlichen Westfalen, wo fast jedes Haus seinen eigenen Webstuhl besaß, übernahm in unserer Gegend der Leineweber die Herstellung des Leinens in seinem handwerklichen Betrieb. Er arbeitete während des ganzen Jahres, oft mit mehreren Webstühlen, für die einzelnen Familien des Dorfes oder auch für den Verkauf auf dem freien Markt. Die Hausweberei erlag gegen Ende des 19. Jahrhunderts dem steigenden Wettbewerb der fabrikmäßigen Betriebe. Ein Spottvers, der den Weberkindern nachgerufen wurde und dessen Rhythmus an den Takt des Webstuhles erinnert, ist der älteren Generation noch bekannt:

„Linnenwiawer, Kattenkopp,

Katuß, katuß, katuß!“

Außer den genannten Berufen seien weiter noch erwähnt: 2 Müller in Sodingen (Bußmann und Pullmann), 2 Förster in Gysenberg (Riwe und Ganteför), 1 Schenkwirt in Börnig (Böhmer) und 2 Bahnwärtergehilfen in Börnig (Hülsebusch und Kränker); die Köln-Mindener-Eisenbahn wurde 1847 in Betrieb genommen.

Börnig weist im Jahre 1849 sogar einen Lehrer auf (Henrich Lampmann). Er unterrichtete von 1821 bis zu seinem Tode im Jahre 1868 die Jugend von Börnig. Voßnacken, Vellwig und Horsthausen. Alle schulpflichtigen Kinder aus Sodingen und Holthausen besuchten die Schule in Castrop.1

Das Einwohnerverzeichnis des Jahres 1849 stellt eine zuverlässige familienkundliche Quelle dar, da die meisten der dort aufgeführten Familiennamen auch heute noch vorhanden sind, wenn bisweilen auch in abgeänderter Schreibweise.2|3